巻12第33話 多武峰増賀聖人語 第卅三

今は昔、多武峰(とうのみね、奈良県桜井市)に増賀聖人(そうがしょうにん)という人がいました。

俗姓は□□[橘]氏、京の人であります。

生まれてあまりたたない頃、父母が何かの縁があって関東の方に下ることになり、馬の上に輿に似たものをしつらえ、この子を乳母に抱かせ、それに乗せて連れて行きました。

ところが、乳母は子を抱いて馬の上に乗って行きながら、眠ってしまったものだから、子は馬から転がり落ちてしまいました。

そのまま十余町(1町は約109メートル強)進んで乳母は目を覚まし、子を見れば、そこにいません。

「落としてしまったのだ」と思うのですが、どこで落ちたのか、まったく分かりません。

驚き悲しみました。すぐに父母に知らせます。

これを聞いた父母は、大声で泣き騒ぎ、「我が子は、必ずや道を多く行き来する馬や牛や人に踏み殺されてしまっただろう。もう生きていることはあるまい。だが、せめて亡骸だけでも見つけたい」と言って、泣く泣く引き返して捜していると、十余町戻った狭い道の真ん中に、この子が空を仰いで笑いながら寝ています。

見れば、泥にも汚れず、水にも濡れず、傷もないので、父母は大喜びで抱きかかえ、「不思議なことだ」と思って、もとの道に帰って行きました。

その夜、夢を見ました。

泥の上に、きれいに装飾した床があります。

何ともいえず美しい色の衣が敷いてあります。

その上に、この子がいました。

姿形が美しく整い、みずらに髪を結った童子が四人いて、この床の四隅に立ち、「仏口所生子(ぶっくしょしょうじ)、是故我守護(ぜこがしゅご)[この子は仏の口から生まれた聖なる子であるから、我々が守護する]」と唱えています。

このような夢を見て、目が覚めました。

それ以後、この子はただ者ではないのだということが分かり、いっそう大切に育てていましたが、この子が四歳になったとき、父母に向かい、「私は比叡山に上り、法華経を習い、仏法を学ぼうと思います」と言って、その他に何も言いません。

父母はこれを聞き、驚き怪しみ、「こんなに幼い子が、このようなことを言うはずがない。ひょっとしたら、これは鬼神が乗り移って言わせたのだろうか」と疑い恐れているうちに、母が夢を見ました。

この子を抱いて乳を飲ませているうちに、子がたちまち成長して三十歳ぐらいの僧となり、手に経を握っています。

そばに尊げな聖人の僧がおられて父母に向かい、「おまえたちは驚き怪しんで疑ってはならぬ。この子は前世からの因縁により、聖人になるべき者である」と告げる夢を見て、覚めました。

それ以来、父母は、「この子は聖人となるべき者なのだ」と思って喜びました。

この子は年十歳になって、ついに比叡山へ上り、天台座主である横川の慈恵大僧正(じえだいそうじょう・良源)の弟子になり、出家して名を増賀(そうが)と言いました。

法華経を習い、顕教(けんぎょう)・密教(みっきょう)の法文を学びましたが、心広く、知恵深く、たちどころに優れた学生(がくしょう)になったので、師の座主も彼をそばから離さず、かわいがっていました。

そういうときにも、学問の合い間には必ず日ごとに法華経一部の読誦をし、早朝・日中・日没の三時の懺悔は欠かすことが無かったのでした。

こうしているうちに、いっそう堅固な求道心が生じてきて、現世の名声や欲望を永久に捨て、ひとえに来世の往生を願うことのみ思うようになったのですが、かくも優れた学生であるという評判が高くなり、朝廷で召し出そうということになりました。

しかし、固くお断りして出仕せず、「自分はこの山を去り、多武峰という所へ行き、そこに籠居(ろうきょ)して静かに後世のことを祈ろう」と思い、師の座主にいとまを願ったのですが、お許しになりません。

かたわらの学生たちも強く引き止めるので、嘆き悲しんで、わざと発狂したように振る舞っていました。

そのころ、比叡山の山の内で、僧に物品を供養する所がありました。

ほうぼうの寺では下使いの僧を出して、これをもらいに遣わしましたが、増賀は自ら黒く汚れた折箱をさげ、そこへ行ってもらおうとしました。

供え物を分ける役僧がこれを見て、「この人は身分の高い学生ではないか。自分みずから供え物をもらうとは、何とも奇怪なことだ」と言い、誰かに持たせてやろうとすると、増賀は、「ぜひ、私がいただきたい」と言って、もらおうとするので、「何かわけでもあるのだろう。かまわないから、差し上げなさい」と言って与えました。

増賀はそれをもらい、自分の僧房には持って行かず、多くの人夫たちが行き来する道に、人夫たちと並んで坐り、木の枝を折って箸にして、自分も食い、そばの人夫たちにも食べさせたので、人びとはこれを見て、「これは普通ではない。気が狂ったのだ」と増賀を怪しみ遠ざけ、きたながりました。

こんなぐあいにいつもふるまったので、一緒にいる学生たちも彼と交わろうとせず、師の座主にも事の次第を申し上げました。

座主も、「そのようになってしまった者は、どうしようもない」と言うのを聞いて、増賀は「思い通りになった」と思い、比叡山を出て多武峰へ行き、籠居して静かに法華経を読誦し、念仏を唱えていました。

山の上は魔にさまたげられることが強いというので、麓の村に僧房を造り、土塀で周りを囲って、そこに住んでいました。

そして、ただひたすら専念して二十一日の間、三時(昼は早朝・日中・日没。夜は初夜・中夜・後夜)に仏前で罪過を懺悔する修法を行っていたところ、夢に隋の南岳大師(慧思禅師・聖徳太子の前世とする説がある)と唐の天台大師(智者大師・天台宗の祖)のお二人が現れ、「よいかな、仏子(ぶっし)よ。お前は善根を行っている」とお告げになるのを見ました。

それからはいよいよ修行を怠ることはありませんでした。

やがて増賀は、尊い聖人であるという評判が高くなり、冷泉院は増賀を召して護持僧(ごじそう・近侍して身の安泰を祈祷する僧)にしようとなさいました。

お召しのままに参上しましたが、さまざまな気狂いじみたことを申し上げて、逃げ去ってしまいました。

このように、なにかにつけて狂うことばかりありましたが、尊いという評判がいっそう増すのでした。

そのうち、年八十余りになり、特別どこといって病があるわけではないのですが、ただ身体の調子が思わしくなく、十日余り前に自分の死期を知り、弟子を集めてその死を告げました。

「わしが長年、願っていたことが今、叶えられようとしている。今この娑婆世界を捨てて極楽に往生すること、それがもう間近に迫った。これこそ、わしの最も喜ぶことなのだ」と言って、弟子たちをそばに呼び寄せ、経論を講じて法理を説き、問答形式で議論させ、その教義を語りました。

また、極楽浄土によせた和歌を皆に詠ませました。

聖人自身も和歌をこう詠みます。

みずはさす やそじあまりの 老いのなみ

くらげのほねに あふぞ嬉しき

(瑞歯がはえるような長寿で八十余りの老いを迎え、嬉しいことに、クラゲの骨のような、あるはずのないものにいま出会ったことだ)

また、竜門寺(りゅうもんじ・門下から行基・玄昉・良弁を出した義淵僧正開祖の吉野の寺)にいる春久聖人(しゅんくしょうにん)という人は、この聖人の甥にあたるので、長年、親密な間柄でありましたが、その聖人がこのとき側に付き従っていました。

増賀聖人はたいへん喜んで、あれこれと話し合っていました。

やがて聖人の入滅の日になり、竜門の聖人や弟子たちに向かい、「わしの死ぬのは今日だ。ひとつ、碁盤をとって来てくれ」と、おっしゃるので、隣の僧坊にある碁盤を取り寄せました。

その上へ仏像でも据え奉るのであろうかと思っていると、「わしを抱き起してくれ」と言って、抱き起こされます。

碁盤に向かい、竜門の聖人を呼んで、「わしと一番打とう」と弱々しく言います。

「念仏を唱えようともせず、いったい気でも狂われたのではなかろうか」と竜門の聖人は嘆かわしく思われるのですが、相手は恐れ敬っている尊い聖人のことだから、言うままに碁盤の上へ石を十ほど互いに置きました。

置くとともに、「もうよい、よい。打つまい」と言って、石を押し壊してしまいました。

竜門の聖人が、「なぜ、碁をお打ちなさらないのですか」と、おそるおそる尋ねますと、「実は昔、わしが小坊主だったとき、人が碁を打つのを見たことがある。今、口に念仏を唱えながら、そのことが何となく思い出され、『わしも碁を打ちたいなあ』と思う心が、ふと湧いたので打ったまで」と答えました。

その後また、「抱き起せ」と言って、抱き起こしてもらいます。

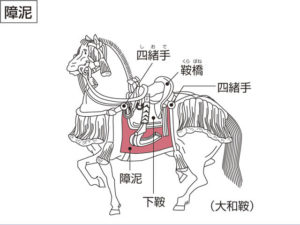

「泥障(あおり・泥除けの馬具)を一掛け探して持って来てくれ」と言います。

すぐさま探して持っていきます。

「それを結んで、わしの首に掛けてくれ」と言うので、言う通りに掛けました。

聖人は苦痛をこらえて、左右のひじを伸ばし、「古泥障(ふるあおり)をばまとうて、舞うよ」と言いながら、二、三度舞うさまをしてから、「これを取りのけてくれ」と言うので、取りのけました。

竜門の聖人が、「いったい何で舞いなどなさるのですか」と、おそるおそる尋ねると、それに答えて言います。

「わしが若いとき、隣の僧坊に小坊主たちがたくさんいて、笑いさざめいていたので、のぞいてみると、一人の小坊主が泥障を首に掛け、『胡蝶胡蝶と人は言うが、古泥障をばまとうて舞うよ』と、うたって舞っていたのを、わしもしてみたいなあと思ったが、その後、長年忘れてしまっていた。それが、今にわかに思い出されたので、むかし心にかけたことを果たそうと思って舞ったのだ。もう思い残すことは少しもない」と言って、人をみな退け、仏堂の中に入って縄床(じょうしょう・縄製の粗末な椅子)に座し、口に法華経を誦し、手に金剛合掌(こんごうがっしょう)の印を結び、西に向かって座したまま入滅したのでした。

その後、多武峰の山に埋葬しました。

このようなわけで、実際、最後の時に思い出したことは、必ず成し遂げるべきであります。

聖人はそのことを知って、碁をも打ち、泥障をもまとって舞ったのでした。

竜門の聖人の夢に増賀聖人が現れ、「わしは上品上生(じょうぼんじょうしょう・往生の階級の最上位)の往生を遂げた」と告げ知らせた、とこう語り伝えているということです。

【原文】

【翻訳】

柳瀬照美

【校正】

柳瀬照美・草野真一

【協力】

草野真一

【解説】

柳瀬照美

増賀聖人

増賀(そうが・917-1003)、蔵賀・僧賀とも書き、ぞうが、とも読む。別名、多武峰先徳(とうのみねせんとく)。

父は朱雀・村上・冷泉・円融の四天皇に仕えた参議・橘恒平(たちばなのつねひら)。

比叡山で慈恵大師・良源に師事して、天台教学に精通し、密教修法に長じた。名利をさけるために奇行を演じ、応和3年(963)に多武峰に隠棲。

宮中に汚物を落とし、禁句を話すといった逸話(19巻第18話)が多くの説話集に語られており、道心を貫いたその姿は、在世当時から、世俗化した大寺院の仏教に批判的な人びとの間で、遁世者・極楽往生者の理想像として語り伝えられた。

古代の道路について

増賀聖人の父・恒平が妻子を連れて坂東へ旅立ったのは、その年譜を見るとまだ官途についていない若い頃だったようだ。

関東までたどった道は、醍醐天皇治世の延喜年間の東海道であっただろう。

古典文学全集の解説にある『験記』の記述によると、幼子だった聖人は馬から落ちて「狭く泥のある石がへこんだところで、天を仰いで笑っていた」という。

道は、でこぼこだったようだ。その隙間に落ちて、牛馬の蹄にもかからず、幼子は無事だった。

さて、後世の私たちのイメージからすると、「昔の道は狭くて整備もされていない曲がりくねったケモノ道に近いもの」ではなかろうか。往来も少なく、聖人の母が嘆いたように、「道を多く行き来する馬や牛や人に踏み殺されて」しまう様子など、想像できないだろう。

このケモノ道に近い道路というのは、中世の道のことである。室町時代の末期になると、戦国大名がそれぞれの領国の道路を整備した。徳川家康が政権を取ると、街道と宿場が整えられた。

では、中世以前の古代の道路とは。

古墳時代、応神天皇のとき、厩坂(うまやさか)、現在の奈良県橿原市大軽町のあたりに馬の通行にも耐えられる道を作ったと、『日本書紀』にある。

雄略天皇のときと推古天皇のとき、中国の呉や隋の使節を迎えるため、難波から都まで道を作った。

全国的な道路の整備が進むのは、天智天皇の頃からである。白村江の敗北で、唐・新羅の連合軍が海を渡って日本を攻撃する危険が生じたことによる。

平成4年(1992)に設立された、歴史学・考古学・地理学・国文学・民俗学・土木史学等による共同研究を行う『古代交通研究会』の研究結果によれば、古代律令国家はまず、有事の際の迅速な情報連絡・軍隊の移動・公用役人の輸送・都への貢納物の輸送を目的とした幅12メートルの直線道路を整備した。国境や郡界は道路を造ったあとで定められた。

律令体制下では、道は都を中心とした五畿七道のネットワークでつながり、馬を途中で乗り換える駅・駅家(うまや)が一定の間隔で置かれた。

古代の道路は、幅12メートルの駅路と、幅6メートルで地方の役所・郡家(ぐうけ)をつなげる伝路があった。駅路は現在の高速道路、伝路は国道とほぼ一致するという。

造ったのは、地方官の国司が人々を動員して、もしくは軍隊(平安朝以前は軍団制をとっていた)を使った。

測量と技術指導は百済からなどの渡来人が行い、平地では土を突き固め、湿地では丸太や粗朶(そだ)、葉を敷いてから盛り土をした。側溝を造り、駅路には通行人が食べられるように橘などの実のなる街路樹が植えられた。

平安時代になると、外国からの危機も薄まり、また律令制も揺らいできたので、駅路も幅6メートルほどになった。

幼い増賀聖人が両親と共にたどった東海道は、そのような道路で、租庸調という税を人びとが運ぶのではなく、官物という米や布の税を武装した郡司の子弟が都へ運ぶ人と物の往来が多い街道だったと思われる。

〈『今昔物語集』関連説話〉

増賀聖人:巻19「三条の大皇太后の宮の出家したまふ語第十八」

【参考文献】

小学館 日本古典文学全集21『今昔物語集一』

『道路の日本史』武部健一著、中公新書

『古代の道路事情』木本雅康著、吉川弘文館

『古地図からみた古代日本』金田章裕著、吉川弘文館

『土木技術の古代史』青木敬著、吉川弘文館

コメント