(①より続く)

巻17第33話 比叡山僧依虚空蔵助得智語 第卅三

それから、僧は学問につとめて、日夜怠りませんでした。「あの人に会いたい」と思う気持ちが、頭を焦がす炎のように思えて、心を尽くし肝を砕いて学問しました。二年ばかり経つと、学生(がくしょう、比叡山には得度した僧を十二年間学習させる制度があった)になっていました。もともと聡明な人でしたから、これほど早く学生になれたのです。三年経つと、誠にやんごとなき学生になっていました。内論議や三十講などの際には、人に勝れ、讃められました。

山では「この年齢の学生の中では、この人が優れている」といわれるようになりました。

三年のあいだ、山に籠居している間も、女からの便りが絶えることはありませんでした。そのおかげで、静かに学問に打ち込むことができたのです。

約束の期間が過ぎ、学生になることができたので、女に会うために、例のように法輪寺に詣でました。夕暮方に女の家に行きました。かねてより訪問することを伝えてあったので、以前と同じ部屋に通されました。几帳ごしに永年の慕わしさを伝えると、主の女も、女房たちにはこれほど親密な仲であることを知らせていなかったので、こう言いました。

「このようにたびたび立ち寄っていただきながら、みずから迎えねば、かえって怪しく思われるでしょう。私がみずからお話をお聞きします」

僧は心の内で胸騒ぎして喜び、「畏り承ります」とだけ、言葉少なく答えました。

「こちらにいらっしゃいませ」と言われたので、喜びとともに入って見れば、枕の上の几帳の外に、きれいな畳が敷いてありました。その上に円座(座布団)が置いてありました。屏風の後に、灯火が背を向けて置かれています。女が一人で、その足もとにいるようでした、

僧が円座に座ると、主の女が言いました。

「お聞きしたかったことがございます。学生にはなられましたか」

とてもかわいらしい声でした。僧は、これを聞くと、心の置き所無く体がふるえました。

「はかばかしくはありませんが、内論議や三十講などに出ると、讃められます」

「とても喜ばしいことです。わからないことがいくつかございます。こんな問いが問えることこそ、まことの法師と思います。ただ経を読むことができる方にはなんとも思いません」

女は法華経の序品(じょぼん、はじめの章)からはじめて、疑問である難しいところを問いました。僧は習ったことにしたがって答えました。質問は次第に難解になりましたが、僧は自分が推量したことや、古人の説をまじえつつ答えました。女が言いました。

「とてもありがたい学生になられました。わずか二、三年で、よくこれほどに習い覚えました。とても聡明な方でいらっしゃったのですね」

女は讃えました。僧は思いました。

「女でありながら、これほど法の道を知っているとは、思い懸けぬことだ。親しく語りあうのに、たいへん具合がよい。これは私にさらに学問をすることを勧めているのであろう」

話を続けるうち、夜はさらに深くふけてきました。僧がやおら几帳をあげて入ると、女は何も言わず横になりました。僧はうれしく思い、女の隣に臥しました。女が言いました。

「しばらくこのままでいてください」

手をたがいに結び、話をしながら横になっていると、僧は比叡山から法輪寺に参っていたために(京を横切る長距離)、歩き疲れていたのでしょう、寝入ってしまいました。

驚いて目をさましました。

「すっかり寝入ってしまった。思っていたことも伝えていない」

見ると、生い茂った薄(ススキ)をかき寄せて眠っていました。どうしたことかと思って、頭を持ち上げて見廻すと、どことは知れぬ野中の、人もないところに、ただひとりで横になっていました。心は迷い肝が騒ぎ、かぎりなく怖しく思いました。起き上がってみると、衣などは脱ぎ散らかして、わきにありました。衣を抱いて、よく見れば、嵯峨野(京都市右京区)の東の野中に寝ていました。かぎりなく奇異に思いました。有明の月はとても明るく照らしていましたが、三月(旧暦、一月下旬)ごろのことですから、とても寒く、体がふるえてものを考えることもできませんでした。

行き先を考えました。

「ここからは法輪寺が近い。参って夜を明かそう」

走り出して梅津に行き、桂川で腰まで水につかり流されそうになりながら法輪寺に着き、御堂に入って、御前にうつぶして言いました。

「このような悲しく怖しいことを経験しました」

助けてくださいと言いながら、臥して寝入ってしまいました。

夢を見ました。

御帳の内より頭の青い美しい小僧があらわれて、僧のわきに立ち、告げました。

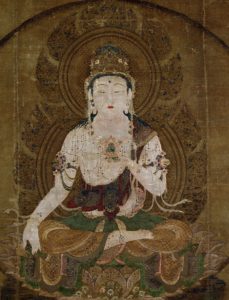

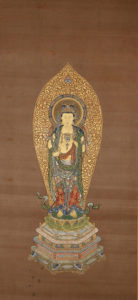

「汝が今夜謀られた事は、狐狸などのせいではない。私が謀ったことだ。汝は聡明ながら、遊び戯れに夢中になっていて、学問をせず、学生にならなかった。しかし、汝はそれを穏やかには思われず、常に我が許に来て、『才をつけ、智をあらしめよ』と願った。これをどうしたらよいか、私は考えた。汝は女の方に進む心がある。『ならば、それを使って、智りを得る事を勧めよう』と考えて、謀ったのだ。だから汝よ、怖れることはない。すみやかに本山に帰り、ますます法の道を学べ。決して怠ってはならない」

そう聞くと、夢から覚めました。

「虚空蔵菩薩が私を助けるために、長く女の身に変じて、謀り給ったのだ」

とても恥ずかしく、悲しく思いました。涙を流して悔い悲しんで、夜が明けてから山に帰り、いよいよ心を至して学問をしました。僧は誠にやんごとなき学生になりました。

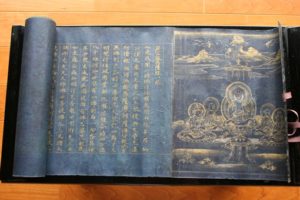

虚空蔵菩薩が謀ったことに、どうして愚かなことがあるでしょう。『虚空蔵菩薩経』には、「私を頼む人の命が終わろうとするとき、病によって目も見えず、耳も聞こえず、仏を念じることができないときは、私がその人の父母妻子となって、その人のわきで仏を念じることだろう」と説かれています。

虚空蔵菩薩は彼の僧の好む方にしたがい、女となって、学問を勧めてくれたのです。経の文にまったく違わぬ、ありがたく貴いことです。かの僧がそう語ったと伝えられています。

【原文】

【翻訳】 草野真一

【解説】 草野真一

だましたのは狐狸妖怪ではないという、ある意味とてもめずらしい話。狐狸妖怪は目的が判然としないことが多いが、ここには明確な目的がある。

虚空蔵菩薩はその名のとおり地蔵菩薩と対をなす。インドではそこが強調されていたが、日本では地蔵が人気を呼び、単独で貴ばれることが多くなった(日本固有の現象)。

小林秀雄がベルグソンをひいてよい質問ができるのはすでに答えを得ているからだと語っていたが、ここでの女はまさにそれだろう。

どんなに疲れていたとしても、恋い焦がれていた女が横にいて眠り込んでしまうのはおかしい。虚空蔵菩薩の通力がはたらいていたと見るべきとされている。

この話は本尊虚空蔵菩薩とともに、法輪寺に伝えられている。

定型的な物語の羅列という側面をもつ十七巻にあって、セクシャルな内容とどんでん返しをもつこの話は物語として傑作と評されている。

【協力】ゆかり

コメント