巻22第1話 大職冠始賜藤原姓語第一

今は昔、皇極(こうぎょく)天皇と申し上げた女帝の御世に、皇子の天智(てんじ)天皇は皇太子でいらっしゃいました。その当時、一人の大臣がいました。蘇我蝦夷(そがのえみし)といい、馬子(うまこ)の大臣(おとど)の子です。蝦夷は長年、朝廷に仕えていましたが、老境に入り、からだも老い衰えたので、参内することをすっかりやめてしまいました。そのため、子の入鹿(いるか)を自分の代わりとして常に参内させ、政務を執り行わせていました。

これによって、入鹿は政権をほしいままにし、国を自分の思いのまま動かしていましたが、あるとき、皇太子でいらっしゃった天智天皇が蹴鞠(けまり)をしておられるところへ入鹿もやってきて、それに加わりました。そのとき大織冠(だいしょくかん)はまだ公卿にもなっていず、大中臣(おおなかとみの)[鎌子]といっておいででしたが、この方も来て一緒に蹴鞠をなさっておられました。ところが、皇太子が鞠を蹴られたとき、お沓(くつ)が御足から脱げて飛んで行った際、入鹿はおごり高ぶった心から皇太子をすっかり馬鹿にして、あざわらいながらそのお沓を外の方へ蹴飛ばしてしまいました。皇太子はひどく困惑され、顔を赤らめて立っておいでになりましたが、入鹿がそのまま平然とした顔つきで立っているので、大織冠はあわててそのお沓を拾って差し上げ、他の人でなく身分の低い自分がこのようなことをしても、それは自然な気持ちからで、大して悪いことをした、とも思わなかったのでした。

皇太子は「入鹿がこのような無礼なことをしたのに、[鎌子]が沓を急いで取って来てはかせたのは、ありがたくうれしいことだ。この人は私に好意を寄せているに違いない」と判断されて、それ以後は何かにつけ親愛の情をお示しになられました。大織冠の方でも皇太子の人物を見てとるところがあったのか、ことさらに皇太子への奉仕を怠りませんでした。入鹿は傲慢のあまり、のちには天皇の仰せごとを、ややもすれば無視し、また仰せられもしないことを執り行ったりしたので、皇太子は心中ますます不届きなことだと思われることがつのっていきました。

あるとき、皇太子はだれもいない所へひそかに大織冠を招き寄せなされて、「入鹿は常日ごろ私に対しても無礼を働く。けしからぬことだと思っているが、天皇に対し奉っても、ややもすれば命に背く行為に及んでいる。それゆえ、このまま入鹿が世にいるのであれば、良いことはあるまい。私はこれを殺そうと思う」と仰せられました。大織冠は、常に自分でも、困ったことだ、と思っていたところ、皇太子がこのように仰せられたので、「わたくしもさように思っていた次第でございます。ご命令くだされば、なんとか策を講じてみましょう」と申し上げました。すると、皇太子は喜んで、その計画を十分に打ち合わせなさいました。

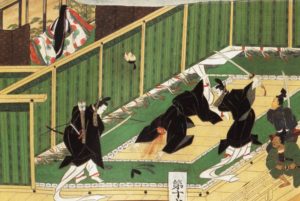

その後、大極殿(だいごくでん・天皇が政務を執る正殿)において節会(せちえ・宮中での天皇臨席のもと行われた宴会。このときは三韓調進の儀式)が行われる日、皇太子が大織冠に、「入鹿を今日こそ討つべきである」とおっしゃいました。大織冠はその仰せを承って、はかりごとをし、入鹿の佩(は)いている太刀を解きはずさせました。入鹿が天皇の御前にゆったりと立っているとき、ある皇子が上表文(君主に奉る文書)を読みました。この上表文を読んでいる皇子は、今日このような大事件があると知っていたのか、怖じ気づいた様子で震えていたので、入鹿ははかりごとがあるとは知らず、「なぜ、そのように震えていらっしゃるのか」と訊けば、上表文を読む皇子は、「天皇の御前に出たので、気おくれして震えるのです」と答えました。

そのとき、大織冠が自ら太刀を抜いて走り寄り、入鹿の肩に切りつけたので、入鹿は走って逃げようとするのを、皇太子が太刀を取って入鹿の首を打ち落とされました。その首は飛び、高御蔵(たかみくら・大極殿の玉座)のもとに参って、「わたくしには罪がありません。何事によって殺されるのでしょうか」と無実を申し上げました。天皇はこの企てを前もってご存知ない上に、女帝でいらっしゃいましたので、恐れられて、高御蔵のとばりを閉じてしまわれ、そのため首はとばりに当たって下に落ちたのでした。

それを見た入鹿の従者は家に走り帰り、父の大臣に報告しました。大臣はこれを聞き、驚くとともに泣き悲しみ、「もはやこの世に生きている甲斐もない」と言って、自ら家に火をかけ、家の中で家もろとも焼け死にました。思いのままにまかせてため込んであった多くの皇室の財宝もみな焼け失せました。神代より伝わる皇室の財宝は、このときすべて焼失したのでした。

その後、天皇が崩御されたので、皇太子が即位されました。天智天皇と申し上げるのが、この方であります。大織冠をすぐに内大臣に任命されました。そこで、大中臣の姓を改めて藤原としました。わが国の内大臣は、これが始めであり、天皇はもっぱらこの内大臣を寵愛されて、国の政務を一任され、ご自分の后をお譲りになりました。その后はすでに懐妊していて、大臣の家で出産されました。多武峰(とうのみね)の定恵和尚(じょうえわじょう)と申される方がこれであります。そののち、また大臣の子をお生みになりました。これが淡海公(たんかいこう・藤原不比等)であります。こうして、内大臣も身を捨てて心から天皇にお仕えしたのでした。

そのうちに、大臣は病気になりました。天皇は大臣の家に行幸してお見舞いなされました。しかし、大臣はとうとう亡くなってしまいました。その葬送の夜、天皇が行幸し、自ら野辺送りをしようとなされましたが、時の大臣や公卿の中のある人が、「天皇がご自身で大臣の葬送に参加なさるという先例は、いまだかつてないことでございます」とくり返し奏上したので、天皇は泣く泣くお帰りになり、宣旨(せんじ・天皇の命令)により諡号(しごう・死後に送られる名や称号)を賜りました。これ以来、大織冠と申します。実名は鎌足(かまたり)と申し上げます。

その子孫は繁栄し、藤原氏は他氏のはいり込む隙間もないほど、わが国に満ち広がっています。世に大織冠と申し上げる方は、この方であります――とこう語り伝えているということです。

【原文】

【翻訳】

柳瀬照美

【校正】

柳瀬照美・草野真一

【協力】

草野真一

【解説】

柳瀬照美

全31巻1000余の話を収めた日本最大の説話集『今昔物語集』が成立したのは、12世紀初め、平安時代末期の白河院政期、保安(ほうあん)元年(1120)頃と言われる。

かつて中世の始まりは、武家政権・鎌倉幕府の成立からとされていたが、現在(2018年)では院政期からとされている。

この時代、永承(えいじょう)7年(1052)から末法の世、すなわち仏法の衰える乱世に入ったと信じられ、それは貴賤にかかわらず、人びとの不安をかきたて、浄土信仰の高まりを見せた。

大宝元年(701)の大宝律令、それを改定した養老2年(718)の養老律令によって律令国家としての法が整備された。しかし、400年あまり経てそれは形骸化し、氏(うじ)という集団から摂関家というような職能と家が結びついた「イエ」へ上級貴族社会は変容し、また武家貴族から、地方豪族を巻き込んだ武士団が形成された。耕作者の逃亡や没落などで公田が荒廃し、それを再開発することを許された有力者が開発領主となることで庶民が台頭してき、11世紀半ばに成立した公田官物率法によって、米や布で租税が納められるようになる。

淀川沿いにはそれら貢納物を集めた蔵が立ち並んで、現在の二車線ほどの広さの東海道では、のちに馬借(ばしゃく)と呼ばれる運送業者がさかんに往来した。(参考:福島正樹著『日本中世の歴史2・院政と武士の登場』)

『今昔物語集』は、まさに中世の始まる時期に、未完成ながら成立したのだった。

作者(編者)は不詳。欠巻、欠話、欠字が多数あり、これらは散逸、伝写過程での欠脱、破損等によるものもあると思われるが、成立当初から欠けていたと推測されるものもある。序文もないため、著者も作られた動機も分からない。「今ハ昔……」という書き出しから、後人によってつけられた題名も仮のものである。

『日本霊異記(にほんりょういき)』『三宝絵詞(さんぽうえことば)』など、膨大な量の内外の仏教書・説話集に口語りの説話を加え、漢字と片仮名による和漢混交文で書かれている。また、「今は昔」と始まり、「トナム語り伝ヘタルトヤ」と結ぶ形式で、よく似た物語を2篇、ときに3篇つづけて紹介する「二話一類様式」がとられている。

このような大量の説話収集、文体の統一、練られた構成などから、『今昔物語集』の製作者は上流貴族か、僧侶と考えられる。

成立してから、3、4回書写されただけで、『今昔物語集』は長く蔵の片隅で眠っていた。太平の世となり、寺院でだけ為されていた木版印刷が市井で行われるようになった江戸時代、『源氏物語』などの古典が盛んに出版されるようになった。その徳川八代将軍吉宗の享保年間、井沢長秀校本が出される。芥川龍之介が参考にしたのは、それを明治になって再版されたもので、『今昔物語集』の研究が本格的になるのは、明治後期からである。

全31巻のうち、8・18・21の3巻が欠け、現存するのは1040話。巻1から5が天竺(てんじく・インド)部、巻6から10が震旦(しんたん・中国)部、巻11から巻31が本朝(ほんちょう・日本)部という三部に分かれる。

天竺、震旦、本朝が、当時の人びとにとっての全世界である。つまりこれは、世界の説話を集めた物語集であった。

内容は大きく仏教説話と世俗説話の二つに分かれる。

仏教説話は、因果応報・生者必滅・会者定離などの仏教の教理を具体的に述べる。

世俗説話は広く民衆の中に広まっていた説話を集めたもので、貴族・武士だけでなく、僧侶・学者・医師・農民・漁民・商人・遊女・盗賊・乞食に至るまで広い階層に及ぶ。

構成として、仏教説話は天竺・震旦・本朝ともに同じ仏教的基準で統一され、各国とも初めに仏教の発生流転の説話を順に並べ、ついで三宝(仏・法・僧)の霊験功徳譚を置き、最後に因果応報談を配置している。巻1から9、11から20がそれにあたる。

世俗説話は、10巻が震旦の世俗説話。22巻からの本朝の世俗説話は、22巻が藤原氏列伝説話(8話)、23巻が剛力者説話(14話)、24巻が術道・芸能説話(55話)、25巻が武勇・合戦説話(12話)、26巻が宿報説話(23話)、27巻が霊鬼・怪異説話(45話)、28巻が笑い話(44話)、29巻が盗賊・闘争説話(39話)30巻が伝説的恋愛歌話(14話)、31巻が伝説的奇話(37話)である。

欠巻の第8は震旦の仏法の巻で、仏・菩薩の霊験譚。第18は本朝の仏法の巻で、菩薩・諸天の霊験譚。第21は皇室関係の説話を収録したのではないかと推測されている。

参考文献:小学館 日本古典文学全集21『今昔物語集一』

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

この22巻と記述が似ている、歴史物語の『大鏡』との対比の上で、第21は皇室関係説話の巻と考えられている。次にあるこの巻は、藤原氏列伝となっており、第1話は藤原氏の祖、藤原鎌足(ふじわらのかまたり)の話である。

蹴鞠の際、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)のちの天智天皇に見いだされた中臣鎌子(なかとみのかまこ)、後年の藤原鎌足が、皇子と共に悪逆な蘇我氏を打倒し、藤原氏繁栄の基礎を築いたことを記す。同様の話は藤原氏『家伝』、『日本書紀』に詳しい。

大織冠とは、大化2年(646)に定められた七色十三階の冠位の最高位。鎌足は、死の直前に「大織冠」という最高の冠位と大臣の位を送られた。それ以前に、地方の豪族から天皇に献上された女性、采女(うねめ)の安見児(やすみこ)を賜っている。天皇の妻となる資格を持つ采女に対する恋は殺されても仕方がない禁忌であった。しかし天智天皇の功臣であった鎌足は許され、これによって特別な存在だったことが分かる。

ちなみに、『天皇』という称号は中国風水に詳しかった天武天皇が道教の最高神からとった号で、本来、雄略天皇から天智天皇は大王(おおきみ)、雄略天皇以前は君(きみ)と称していた。

入鹿を殺害し、蘇我氏宗家を滅ぼしたクーデターを「乙巳の変(いっしのへん)」と言う。

江戸時代まで、一般に陰陽を表す十干(じっかん)と十二支を組み合わせ、60年で一巡りする紀年法を用いていた。事件が起こったのが乙巳(きのとみ)の年であったため、このように呼ぶ。乙巳の変に至るまでの経過は、以下のように言われている。

朝廷の執政者、厩戸皇子(聖徳太子)が亡くなり、豪族の筆頭である蘇我氏を抑える者がいなくなって、その専横は甚だしいものとなった。やがて蘇我馬子が死に、子の蝦夷が大臣となった。その2年後に推古天皇が後継を指名することなく崩御した。

有力な皇位継承者には、敏達天皇の孫である田村皇子と、聖徳太子の子である山背大兄王がいた。血縁としては山背大兄王が蘇我氏に近いが、有能な山背大兄王が皇位につき、聖徳太子の家系・上宮王家が力を持つことを嫌った蝦夷は、田村皇子を次の天皇に推した。蝦夷は山背大兄王を押す叔父の境部摩理勢を滅ぼして、田村皇子を即位させた。これが舒明天皇である。

舒明天皇のとき、蘇我氏の勢力はさらに増し、天皇家をしのぐほどであった。

12年の在位ののち、舒明天皇は崩御して、皇后であった宝皇女が即位した。これが皇極天皇である。

蝦夷は病気を理由に朝廷の許しも得ず、紫冠を息子の入鹿に授けて大臣とした。

入鹿は、舒明天皇の第一皇子で蘇我氏の血を引く古人大兄皇子を次期天皇とするため、有力な皇位継承者の山背大兄王が邪魔であると考えて、軍勢を差し向けた。はじめ防戦していた山背大兄王だが、〝戦うことによって民を苦しめる〟といって斑鳩寺へ戻り、一族と共に自殺する。ここに上宮王家は滅亡したのだった。

朝廷の祭祀を司る中臣氏の鎌子、のちの鎌足は蘇我氏の専横を憎み、打倒するための計画をすすめ、中心となる皇子を求めて皇極天皇の同母弟・軽皇子に近づくがその器量に飽き足らず、適任者を探していた。

蘇我氏の氏寺・法興寺(飛鳥寺)で催された蹴鞠の会で、皇極天皇の子、そのとき10代だった葛城皇子こと中大兄皇子の沓が脱げたのを拾ったことが縁となって、ふたりは親しくなった。中大兄皇子と鎌足は渡来系の学問僧・南淵請安のもとで儒学を学び、その往復の途上で蘇我氏打倒の密談を行った。鎌足は蘇我一族で、入鹿のいとこ蘇我倉山田石川麻呂を仲間に引き入れ、その娘を中大兄皇子の妃とした。

皇極天皇4年(645)、三韓(新羅、百済、高句麗)から進貢の使者がやってきた。その儀式には大臣の入鹿も必ず出席するので、皇子と鎌足はこれを好機として暗殺を実行しようとする。

儀式が行われ、皇極天皇が大極殿に出御し、入鹿も御殿へ入った。入鹿は常に剣を手放さなかったが、このとき鎌足が道化俳優に言い含めて、剣を外させた。中大兄皇子は宮門を閉じさせ、石川麻呂が上表文を読んだ。中大兄皇子は長槍を持って隠れ、鎌足は弓矢を取って潜んだ。佐伯子麻呂と葛城稚犬養網田が剣でもって殺す手はずだった。

しかし2人は入鹿をおそれ、動けない。鎌足が2人を叱りつけたが、石川麻呂が上表文を読み進んでも姿を現さなかった。

恐怖のあまり震える石川麻呂を不審に思った入鹿が、「なぜ震えるのか」と尋ねると、石川麻呂は「天皇がお近く畏れ多いので、震えるのです」と答えた。

中大兄皇子は刺客の2人が恐れて出て来ないのだと判断し、自ら躍り出て、入鹿に斬りつけた。血まみれになった入鹿は天皇へ向かって無実を訴えた。天皇は驚いたが、中大兄皇子が「入鹿は皇位を奪おうとしました」と答えると殿中へ退いた。入鹿は2人の刺客に止めを刺され、死体はその後、蘇我氏の邸へ送られた。

入鹿殺害を目の当たりにした古人大兄皇子は、私邸へ逃げ帰った。出家するが、のちに中大兄皇子に殺される。

入鹿を暗殺した中大兄皇子は法興寺へ入り戦闘の準備を整えた。諸皇子、豪族らはこれに従ったが、帰化人の東漢(やまとのあや)氏が蝦夷に味方しようと蘇我氏の館に集まった。しかし、説得されて立ち去り、蘇我氏の軍は散ってしまった。翌日、蝦夷は館に火を放ち、自殺した。

蘇我宗家が滅びた翌日、皇極天皇は軽皇子へ譲位した。孝徳天皇である。中大兄皇子が皇太子に立ち、石川麻呂は右大臣、鎌足は内臣となって、「大化の改新」と後に呼ばれる改革を行った――

さまざまな書籍で語られるこの話のおおもとは、『古事記』『日本書紀』であろう。

聖徳太子が亡くなった直後から「太子は仏の生まれ変わり」「日本の仏教の祖」という太子信仰が始まり、古代中世に流行した。最澄、空海といった高僧も聖徳太子を崇敬し、文字の読めない庶民にも絵解きでその生涯や奇瑞が説かれたので、太子を信仰する人びとにとって、「太子の子孫、上宮王家を滅ぼした蘇我氏は、悪である。滅ぼされたのも、因果応報」というのが常識だったと思われる。

戦後、文献の検証・研究が行われ、現在では古代の文献は、事実が曲げられ、大王家と藤原氏に有利なように書かれている、と認識されている。〝勝者が歴史をつくる〟見本のようなものである。

遠山美都男著『古代の皇位継承』によれば、女帝推古は死の間際、田村王子を次の大王に、その次が山背大兄と遺言したという。しかし山背大兄が異議を唱え、群臣が動揺したのを見た蘇我蝦夷が説得して、舒明即位が実現した。そして、舒明によって次期大王に指名されたのが、姪で后の宝王女だった。舒明から指名されなかった山背大兄は、皇極大王の命を受けた蘇我入鹿によって滅ぼされる。

乙巳の変は、大王家中心の中央集権体制を作ろうとする、隋・唐の留学経験者を中心とした改革派が、旧守派を一掃するために起こした政変であるという。

おそらく、それが真実に近いように思う。

古代の日本は母系社会だったので、後年の藤原氏のように大王家――皇室へ妃を出した蘇我氏は大王家・皇室と一体化した存在であった。

大陸では隋から唐へ王朝が変わり、半島でも高句麗、新羅、百済が争っている。亡命者がぞくぞくとやってき、戦の火の粉がこちらへ降りかかるかもしれないとき、緩やかな氏族といった形ではなく、大王(天皇)を中心とした国家体制を作るべきだと海外を見てきた者たちは考え、それを実行した中心人物が鎌足と中大兄皇子だった。しかし「大化の改新」といわれる諸改革を成し遂げ、律令国家の建設が完成するのは、天武・持統期になってからである。

それにしても、大極殿を血で穢(けが)すとは。死穢(しえ)を忌む後年の平安貴族たちには、思いもよらないことだろう。これによって、飛鳥時代には穢れの思想がなかったことが分かる。古代の皇族は、なんとも荒々しい。古代史にはまだまだ謎が多く、考古学などからの新しい発見や新視点での検討が待たれる。

参考文献:小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』

コメント