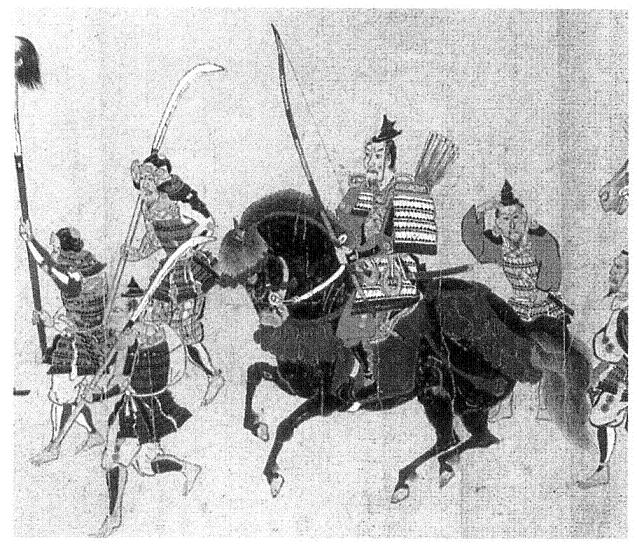

巻25第3話 源宛平良文合戦語

今は昔、東国に源充(みなもとのみつる)、平良文(たいらのよしふみ)という二人の武人がいました。

充は通称、[箕]田源二(みのたのげんに)、良文は村岳五郎(むらおかのごろう)といいました。

この二人は互いに武勇を競っていましたが、しだいに仲が悪くなっていきました。 二人がいう言葉をそれぞれ相手に中傷する郎等(ろうとう)がいて、良文に「充はあなたのことを『あの御大(おんたい)は俺にかなうはずはない。何事にせよ、俺に対抗できるものか。なんと哀れなことよ』と言っていますよ」と告げ口します。 良文がこれを聞いて、「俺に対してそんなことが言えるものか。腕も頭も、あいつの程度はみんな知っている。もし本気でそう思うなら、しかるべき野に出てこい」と言うと、郎等はそれをまた充に告げました。

二人はもともと剛胆で思慮のある武人ではありましたが、郎等が立腹させ、けしかけたので、大いに怒って、「こんな言い合いばかりしていても仕方がない。ならば日を決め、しかるべき広い野に出会い、互いに実力のほどをためそうぞ」と人づてに相手に言ってやったので、双方は「某日を約して広野でやり合おう」と果たし状を取り交わしたのでした。

その後は双方、軍勢を整え、戦の準備に怠りはありませんでした。

いよいよその当日になり、双方軍勢を引き連れ、約束した野に巳の刻(午前十時)ごろ対陣しました。

おのおの五、六百人ほどの軍勢です。皆、身を捨てて命を惜しまずに奮い立ち、一町(約109メートル強)ばかり隔てて対峙し、前面に楯を横列にずらりと並べました。

双方から兵を出し、開戦状を取り交わします。

その兵が引き返すと同時に矢を射はじめるのがしきたりであります。

そのとき、その兵は馬をも[あおら]ず、後ろをも振り返らず、静かに帰ってくるのが勇猛な士とされています。

さて、その後、楯を寄せ合って、すでに両軍射戦が開始されようとするとき、良文の陣から充の陣へ使者を立てるに、

「今日の合戦は、互いに軍勢をもって射合うだけでは興味が薄うござろう。ただ、貴殿とそれがしとの互いの手並みを比べてみようではないか。それゆえ、軍勢同士の合戦は中止し、ただ二人だけで馳せ合って、秘術を尽くして射合おうと思うが、いかが思われる」と。

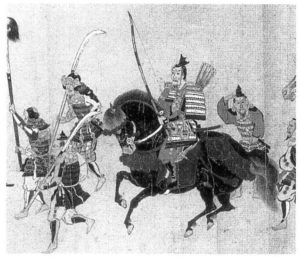

充はこれを聞き、「それがしもさように存ずる。さっそく出て参ろう」と返事をやり、楯の所を離れ、ただ一騎出て来て、雁股(かりまた)の矢をつがえて立ちました。

良文もこの返答を聞いて喜び、郎等たちを押し止め、「ただわし一人、腕の限り射合うつもりである。おまえたちは黙って見ておれ。もしわしが射落とされたら、そのときは引き取って葬るようにせよ」と言い、楯の中からただ一騎、ゆったりと馬を歩ませて出て来ました。

さて、双方雁股の矢をつがえて馬を駆けさせます。

互いにまず相手に射させようとします。

次の矢で確実に射取ろうと、おのおの弓を引き絞り、馳せ違いざま矢を放ちます。

馳せ過ぎて、また馬を取って返します。

ついで、弓を引き絞ったまま矢は放たずに馳せ違います。

両者馳せ過ぎて、また馬を取って返し、また弓を引き絞りねらいをつけます。

良文が充の真ん中にねらいをつけて射ると、充はまさに落馬せんばかりに身体を倒して矢をはずしたので、太刀の股寄(ももよ)せに当たりました。

充はまた取って返し、良文の真ん中にねらいをつけて射ると、良文はさっと身を[かわし]たので、矢は刀の腰宛(こしあて)に当たりました。

また、馬を取って返して矢をつがい、互いに馳せ合いながら、良文は充に、「互いに射た矢はみな[はずれ]る矢ではない。すべて、ど真ん中を射た矢だ。されば、ともに手並みのほどはよくわかった。ともに大したものだ。ところで、われらとも父祖以来の敵ではない。もうこの辺でやめようぞ。ただ腕を競い合ったまでのことだ。しいて相手を殺す必要はない」と言います。

充はこれを聞き、「それがしも同感である。互いの腕前はわかった。もうやめた方がいい。では、兵を引いて帰ろう」と、言い、双方軍勢を引き、帰って行きました。

双方の郎等どもは、おのおのの主が馬を馳せ合い、射合ったのを見ていて、「今射落とされるか、今射落とされるか」と肝をつぶし、動悸を打たせ、自分たちが射合って生死に臨むよりも、かえって堪えがたく恐ろしい気がしていましたが、このように途中で射やめて帰って来たのを見て、はじめは不思議に思いましたが、事の次第を聞いて皆喜び合いました。昔の武人というのは、このようでありました。

それ以来、充も良文も互いに仲直りし、なんの隔たる心なく友誼を結んで過ごしました――とこう語り伝えているということです。

【原文】

【翻訳】

柳瀬照美

【校正】

柳瀬照美・草野真一

【協力】

草野真一

【解説】

柳瀬照美

底本の「宛」は「充」の通字。「みつる」を「あつる」とも読む。

平良文(たいらのよしふみ)は、桓武天皇の末裔、平高望(たいらのたかもち)の五男で、側室の子である。仁和2年(886)に京で生まれたとも言われ、優しい風貌の武将だったという。

平将門の叔父にあたる。

父・高望が東国に下向したときに正室の子・国香、良兼、良持は従ったが、側室の子の良文は京に残った。

その後、武蔵国熊谷郷村岡、もしくは相模国鎌倉郡村岡に移り、本拠としたので「村岡五郎」を名乗ったという。

天慶2年(939)、陸奥守だった良文は鎮守府将軍に任じられ、乱を制圧したのち、関東へ帰国した。

承平天慶の乱のときは、甥の将門に味方したという伝承がある。

5人の子がいて、将門の娘・春姫を正室とした三男・平忠頼からは、千葉氏・上総氏・秩父氏・河越氏・江戸氏・渋谷氏など。五男・平忠光からは、三浦氏・梶原氏・長江氏・鎌倉氏などが出て、さらにこれらから多くの氏族が分かれ、のちに源平の合戦に参加して鎌倉幕府の設立に協力し、その多くが有力な御家人となった。

源充(みなもとのあつる)は、嵯峨天皇の皇子で左大臣だった源融(みなもとのとおる)の曾孫で、嵯峨源氏。承平3年(933)、武蔵守・源仕(みなもとのつかう)の子として生まれる。父の任地である武蔵国箕田村で誕生したことから、箕田源二または箕田源次と名乗った。子に、摂津・渡辺党の祖で、鬼切り伝説を持つ渡辺綱(わたなべのつな)がいる。

この説話にある良文と充の一騎打ちは、将門の乱以前のことらしい。荒川を隔てた近い場所に領地があり、たびたび郎等たちが小競り合いをしていたところ、中傷合戦の末、武名をかけて、主同士が戦うことになったその顛末である。

【参考文献】

小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』

『日本の歴史 第07巻 武士の成長と院政』

コメント