巻27第33話 西京人見応天門上光物語 第卅三

今は昔、西の京(荒廃した地域)に住む家族がありました。父をなくし、年老いた母だけがありました。兄は侍として人につかえていました。弟は比叡山の僧でした。

母親が長く重病をわずらっていたため、二人の子は母につきそい、西の京の家で看病していました。母が小康状態になったとき、弟の僧は、「三条京極(地名)に師がいます」と言って出かけました。

その後、母の病は重くなり、そのまま亡くなってしまいそうでした。兄は母のそばにおりましたが、弟がおりません。母が言いました。

「私はもう死ぬでしょう。僧になった子に会って死にたいと思います」

兄は答えました。

「既に夜になって、従者もおりません。三条京極のあたりはとても遠く、行くことはできません。明朝、きっと弟を呼びにやりますから」

母は力なく、せつなく泣きながら言いました。

「私は朝まで生きていることはできないでしょう。あれに会わずに死ぬのは、とても口惜しいことです」

「それほど思われるなら、たやすいことです。夜中ですが、命を顧みず、私が呼びにいけばいいのです」

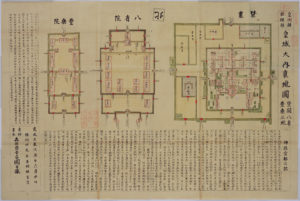

兄は箭(矢)を三本ほど持って、単身、内野通りに出ました。夜はふけて、冬のことなので、風も強く、かぎりなくおそろしいのです。真っ暗で何も見えませんでした。応天門と会昌門(建物はなく、門だけが残っていた)の間を通るのは、とても怖くおそろしく、祈りながら通りました。

僧房に行き着いて、弟の僧を尋ねると、今朝、比叡山に登ったといいます。来たときと同じように、応天門と会昌門との間を通って戻りました。前よりずっと怖かったので、走って通り過ぎようとして、応天門の上の層を見上げると、青く光る物がありました。暗くて何も見えませんでしたが、ネズミが鳴くような声と、かん高い笑い声が聞こえました。

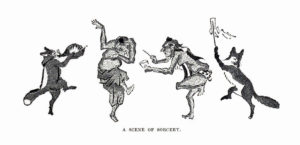

毛が逆立って、死ぬような気がしましたが、「狐にちがいない」と念じて、西に向かっていくと、豊楽院の北の野に、丸いものが光っています。鳴る箭(魔障を払うとされた)で射ると、消えてしまいました。

西の京の家にたどりついたのは、夜半すぎでした。怖い思いをしたためでしょうか、数日高熱を出して寝込んでしまいました。

おそろしいことがあったものです。「狐のしわざだろう」と語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】

中山勇次

【校正】

中山勇次・草野真一

【協力】

草野真一

【解説】

中山勇次

狐は化かすだけで、傷つけることはないと考えられた。

コメント