巻5第4話 一角仙人被負女人従山来王城語 第四

今は昔、天竺に一角仙人という仙人がありました。額に角がひとつ生えていたことから、そのように呼ばれていました。

山奥で長いこと修行を積んでいました。雲に乗って空を飛び、高い山を動かし、動物たちを従えていました。ある時、急な大雨が降って地面がひどくぬかるみました。この仙人は何を思ったのかそんな所を歩いていて、足場の悪さから転んでしまいました。年老いてそのように転んでしまったことにひどく腹を立て、「雨が降ったりするからこうやってぬかるんで、しまいには転んでしまったのだ。苔の衣は濡れていてとても着心地が悪い。ということは、雨を降らすのは竜王の仕業だ。」として、すぐさま多くの竜王を捕まえひとつの水瓶に入れてしまうと、竜王たちはひどく嘆き悲しみました。

大きな竜王たちはこのような狭いものに押し込まれてとても困りましたが、聖人の威力があまりにも強くどうにもなりませんでした。こうして雨が降ることなく12年が経過しました。そのため五天竺の至る所で日照りが起き、人々は嘆き合い続けました。十六国の王たちはそれぞれ祈祷を施して雨乞いをしましたが、それも叶いません。何が原因でこうなったのかは全く不明でした。あるとき、占い師がこう言いました。「ここから丑寅の方角の山奥に一人の仙人が住んでいます。雨を降らす竜王たちを捕まえて閉じ込めたので、雨が降らなくなりました。いくら偉大な聖人たちに祈らせても、あの仙人の力には及びません。」

これを聞いて、さまざまな国の人々がどうすればよいのかと思いをめぐらしてみましたが、一向に何も思いつきません。そこである大臣が「いくら尊い聖人であっても、色欲に心を乱さず女の声に夢中にならない者はいないでしょう。昔、鬱頭藍(うづらん)という仙人があって、決していい加減な者ではありませんでした。この仙人に勝っていたともされます。しかし色欲に溺れてたちまち神通力を失ってしまいました。そのようなこともあるので、試しに十六国の中で特に美しい容姿と声を持つ女たちを集めてその山へ送り込み、高い峰や深い谷などの仙人の住む、または聖人が居るとされるような場所でしっとりと歌せれば、聖人といえどもそれを耳にして心がほぐされないということはありえないでしょう。」と言うので、「それでは早速そうしよう。」となり、そのような女たち500人を選び、美しい衣装を着せて白檀や枕水の香をまとわせ、見事に飾られた500台の車に乗せて山へ送り込みました。

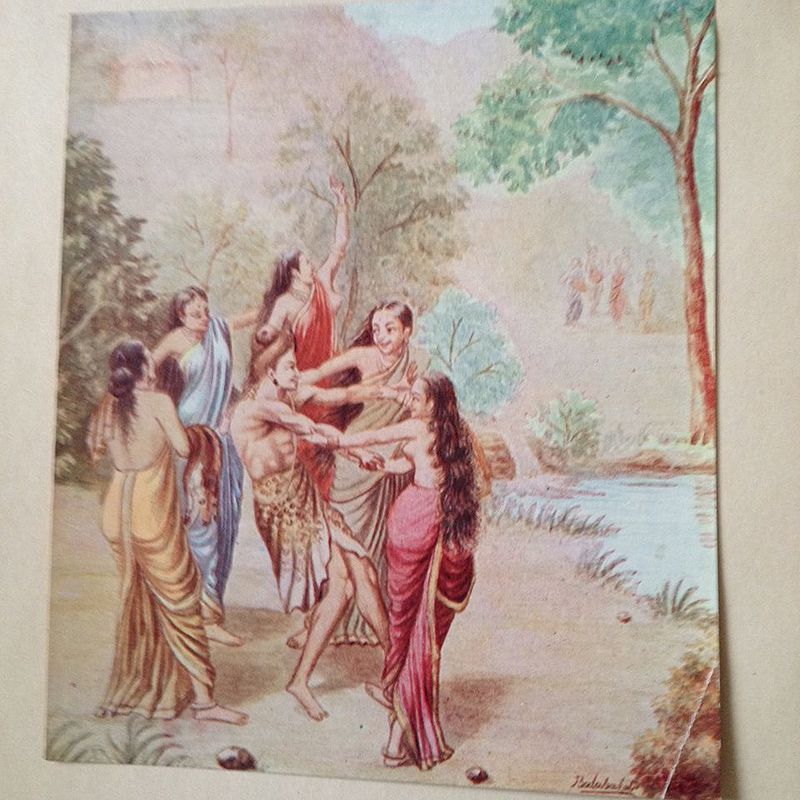

山に着き、車から降りて500人がぞろぞろと寄り集まって歩く姿は何とも言いようもなく素晴らしいものでした。10人、20人ずつに分かれて穴ぐらの周り、木の下、峯の間などでしみじみと歌いました。山や谷にそれは響き渡り、天人は空から舞い降り、竜神も聞き入るほどでした。そして人気のない穴ぐらのそばにみすぼらしい身なりの聖人が一人立っていました。痩せこけて肉がなく骨と皮ばかりで、どこに魂が隠れているかと思わせるほどでした。額には角がひとつ生えていて、それは恐ろしい姿でした。杖に寄りかかり水瓶を手にし、大口を開けて笑いながら、まるで影のようによろよろと出てきました。

聖人は「これはどういう方々で、どうしてこのような所で歌ってらっしゃるのですか。私はこの山に住んで千年になりますが、今までにこの様な事を耳にしたことがありません。天人が降りていらっしゃったのですか。それとも魔物がやって来たのですか。」と言いました。すると女は「私どもは天人でも魔物でもありません。500人のけから女(歌舞をする女)といい、寄り集まってこの様に歌って歩く者です。この山はありとあらゆる花が咲き、水が湧き出ていて他と比べようもない程素晴らしく、そして偉大な聖人様が居ると聞き、歌い聞かせてさし上げたいと思いました。このような山奥ではこのような歌を耳にしたことはないでしょう。またあなた様とお近づきになりたいと思いわざわざやって参りました。」と答えました。聖人はこれまでに見たことがないその者たちの様子を目にし、何とも言えない程に感慨深く歌っているのを聞き、目は輝き、胸は高鳴り、心は揺らぎます。

聖人が「私の願いを聞き入れてくれますか。」と尋ねると、手なずけられてきた様なのでこのまま騙してしまおうと女は思い、「どのようなことでもなんとかしてお引き受けしましょう。」と言いました。聖人は「あなたに触れてみたいのですが。」と、ひどくぎこちない様子でもしきりにそう催促して言うと、女は恐ろしい人の機嫌を損ねるまいとも角が生えて気味が悪いとも思い、けれども国王がわざわざ言われる通りにせよと私を送り込んだのだからと、結局は恐る恐る聖人の言うことに従いました。

その瞬間にすべての竜王が大喜びし、水瓶を蹴ってうち壊して空へ昇って行きました。大空を雲が覆って雷が鳴り響き、稲妻が走り、大雨が降り始めました。女は隠れる場所が無く、しかし帰る手立ても無いので怖がりながらも幾日を過ごし、その間聖人はこの女にすっかり心を傾けるようになりました。五日が過ぎたところで雨脚が弱まってついには空が晴れ、女は聖人にこう言いました。「このようにしていなくてもいいのならば、都に帰るのがよいかと思います。」聖人は別れるのを惜しみましたが、「それならばお帰りなさい。」と辛いながらも答えました。

女は「これまでしたこともなかったのに、この様に高くそびえる山々を歩いて足がすっかり腫れてしまいました。しかも帰り道も覚えていません。」と言います。聖人は「それならば、山中で道案内をいたしましょう。」と返し、先に進んで行きます。頭は雪をかぶるように真っ白で、顔は皺だらけ、額には一本の角が生えていて、まるで体が半分に折れたかのように背中が曲がっています。身にまとう衣服は

粗末なものです。錫杖を突いて弱々しくよろよろと歩く姿を見ると、みっともなくも恐ろしくもありました。

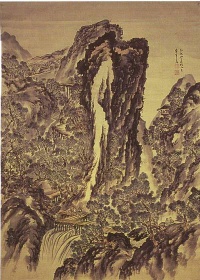

そのうちある谷を渡ることになり、そこになんとも険しい桟道がありました。屏風を立てた様に切り立った岩壁で、その高く険しい岩山の下には大きな滝が流れています。そしてその下には淵があります。水面から逆流して湧き上がる様に白波が立ち、見渡せば雲や霧が山々に深く漂っています。羽が生えているか竜の背に乗るかでなければ、渡ることはできそうにありません。

そこまで来て女は聖人に言いました。「ここを渡ることは私にはできないと思います。見るだけでも目がくらんでどうすればいいのかわかりません。どうすれば渡ることができるのですか。聖人様はいつも通って慣れていらっしゃいます。私を背負って渡っていただけませんか。」聖人はすっかりこの女の虜となってしまっているのでそれを断ることもできず、「そうしましょう。背中に乗って下さい。」と言いました。聖人の脛は折れてしまうと思われるほど細く、背負われたら落ちてしまうのではと不安ではありましたが、女はそれでも負ぶわれました。その急所をすでに渡ってしまってはみたものの、女は「もう少し」と言い、そのまま背負われながら都までたどり着いてしまいました。

山から都までの道中、見る人見る人が「あの山に住む一角仙人という聖人がけから女を背負って都へやって来た。」と、あれほど広い天竺の富める者も貧しいものも男も女も、皆が寄って集ってそう言いました。額に角が一本生えている者の頭は雪をかぶるように白く、脛は針のように細く、錫杖を背負われている女の尻にあて、ずり落ちそうならばゆすりながら女を持ち上げる姿を皆が嘲笑いました。国王の宮殿に入ると、国王はそれを見て「なんということだ。」と思いましたが、この聖人は尊い方だと聞いたので畏まり、「すぐにお帰りになって下さい。」と言いました。聖人は空を飛んで行こうとしましたが、そのときはよろよろと倒れるようにして帰って行きました。この様などうしようもない聖人がありました、と語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】

濱中尚美

【校正】

濱中尚美・草野真一

【協力】

草野真一

【解説】

濱中尚美

じっくり考えされられたお話です。

おそらく「仙人なれども、女の色気には敵わない」という要旨でまとめられるようですが、本当にそんなに単純な話なのでしょうか? このお話の出典を辿ると、いつも通りインド仏教(名をIsisinga)、そしてヒンズー教(名をRishyashringa) の神話に登場する聖人に繋がることがわかります。

一角を持つ聖人が山に居たこと、その聖人が女というものに出合うことで旱魃が終わること。お話の筋としてはどれも似ていると言えば似ているのですが、それぞれに描かれる女性がどのような人物だったか、そしてどのように聖人が旱魃の終わりに関わったかとか。そのあたりに多少なりとも違いがあるようです。

ところで、一角仙人が果たして普通の人間とどう違うか、そんなことを考えてみました。

女という存在を始めて知って盲目的な恋に陥る。そのせいで神通力を失うなんて思いも寄らなかったけれど、今更遅い。竜王よりも天竺の王よりも、祈祷師よりも、占い師よりも、大臣よりも、そしてけから女よりも。誰も一角仙人には及ばなかったのに、一瞬にして全く反対の立場に転がり堕ちてしまう。ぬかるみで滑って転んであんなに悔しがったのはどうしてなんだろう。仙人であってもやっぱり「人」の要素があったから、そんなぬかるみに思わず足を踏み入れてしまったんじゃないだろうか。転んでしまって、「自分にはまだ修行が足りてない」とか、そんな苦味を仙人は感じたのじゃないだろうか。(それで竜王を巻き込むなんて、竜王としてはお門違いも甚だしいと思ったでしょうね。)仙人も所詮、人のうち。

それでも大臣、王、女(たち)の「やつをうまく利用してやろう」という企む能力に関しては、仙人はどうも持ち合わせていない、それがお話からは読み取れると思います。普通の人でないからできることなのかも。仙人の特権。道中その姿を目撃した人々の笑いの的になっても、それは気にならなかったのでしょうか。それも普通の人間からはかけ離れた特殊な能力のひとつだとしたら。

もちろんディズニー物語ではないので、そんなはかない恋は実らなかったのでしょうね。一角仙人は恋に破れてとぼとぼ山まで歩いて帰ったのでしょうか。今でもどこかヒマラヤあたりの山奥で誰かとの出会いを首を長くして待ちわびているのでしょうか。

ところで499人の残りの女たちはどこへ?

コメント