巻6第36話 新羅僧愈受持阿含経語 第卅六

今は昔、新羅国(朝鮮半島)に僧がありました。名を僧愈といいます。幼少時にて出家してから、戒めを犯すところはなく、常に浄土のありさまを観相していました。大乗を貴び、小乗を崇めませんでした。阿含の経典を信奉する人を見ては、謗り捨てさせていました。

ある日、僧愈は夢をみました。極楽の東門の前に立っていました。門に入ろうとすると、たくさんの天童が門外に立ち並び、それぞれが宝の杖を持って、僧愈を入れませんでした。

「小乗が滅没するのは、大乗の滅相である。小乗を橋として、大道(大乗)に登るのは、おまえの国の習いではないか。にもかかわらず、おまえは阿含を軽くあつかい、あなどって崇めない。それゆえ、おまえは大乗の門に入ってはならない」

夢から覚めて、泣き悲んで、過を悔いました。その後、四阿含を常に受持して、怠る事がありませんでした。やがて、命が尽き、浄土の迎えを得ました。

その後、弟子の夢に僧愈が花に坐してあらわれました。

「私は娑婆にあるとき、阿含を受持した。大きな習いを得るためには、まず小道を得ることだ。久しからずして、必ず大に帰り至ることになる」

弟子はその夢の告を信じて、阿含を受持し、小乗を軽めあなどることはなかったと語り伝えされています。

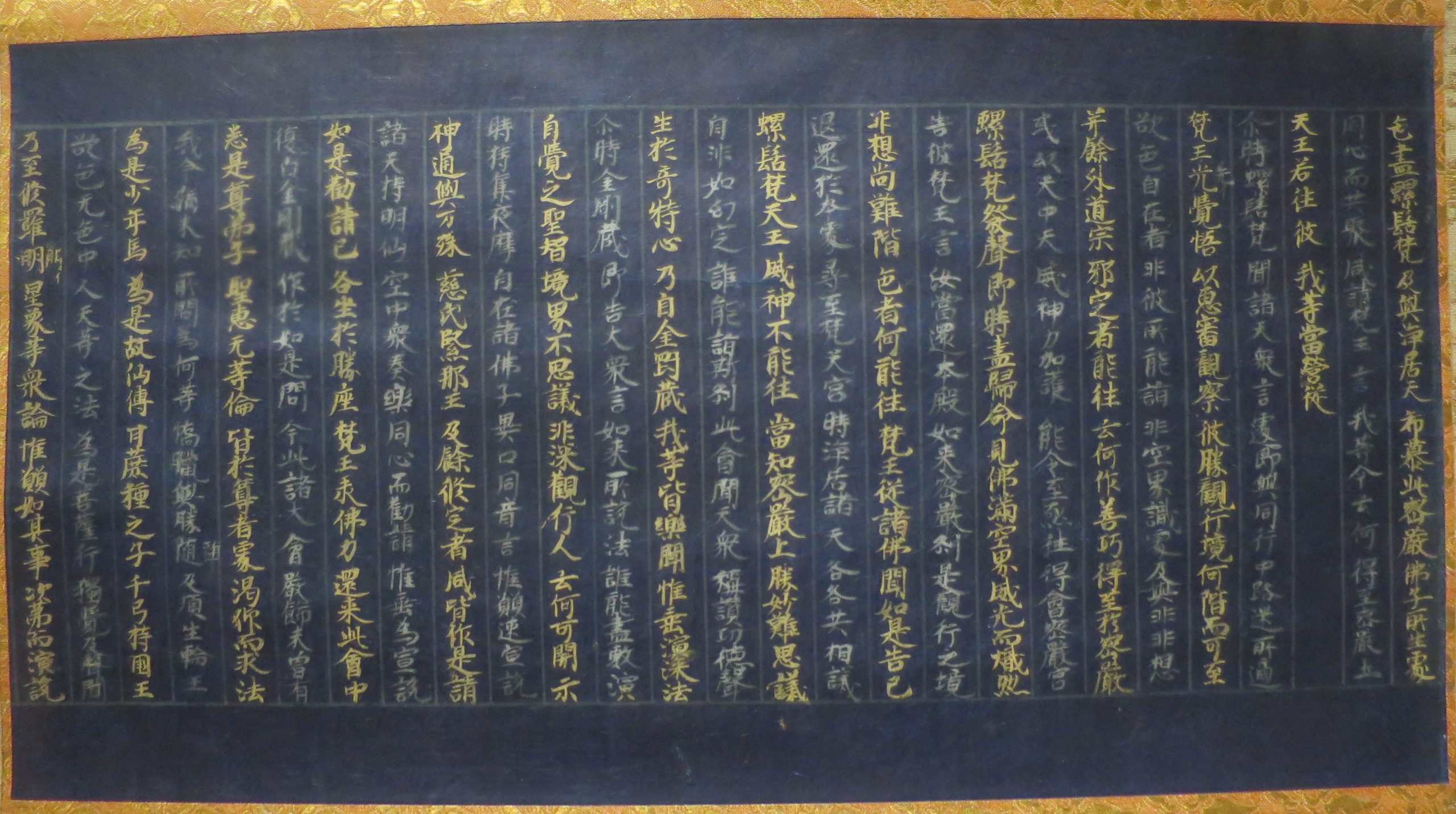

Section of Tripitaka (Issai-kyo), anonymous, 13th century, Kamakura period, silver and gold characters on blue paper, painting on silk, Dayton Art Institute

【原文】

【翻訳】 西村由紀子

【校正】 西村由紀子・草野真一

【解説】草野真一

小乗仏教とは大乗がつけた蔑称で上座部仏教という。日本には大乗しか入らなかったので隆盛だが、世界宗教としての仏教はほとんど小乗だ。きちんと認識すべき。

コメント