巻22第6話 堀河太政大臣基経語

今は昔、堀河の太政大臣と申し上げる方がおいでになりました。御名を基経(もとつね)と申し上げました。この方は長良(ながら)の中納言の御子であります。大臣は生まれつき並ぶ者のないほどすぐれた才能をお持ちで、賢明な方でいらっしゃったので、長年朝廷にお仕えして関白太政大臣にまで出世され、まことにご立派な方でありました。また、その子孫は繁栄し、男女ともに皆すばらしい方ばかりでありました。御娘(穏子)は醍醐天皇のお后として、朱雀・村上の二代の天皇の御母であります。

男子は一人を時平(ときひら)の左大臣と申し上げます。本院大臣(ほんいんのおとど)と申すのはこの方であります。一人は忠平(ただひら)の太政大臣と申し上げます。小一条大臣(こいちじょうのおとど)と申すのはこの方であります。一人は仲平(なかひら)の左大臣と申し上げます。この仲平の左大臣は枇杷大臣(びわのおとど)と申しています。このほかにも、たくさんおいでになりますが、それはみな公卿以下の人でありますから書かないでおきます。

それにしても、まず子の三人を大臣としてお持ちになるというのは、珍しいこととされています。堀河殿にお住まいになっていたので、堀河の太政大臣と申すのです。閑院(かんいん)もこの大臣の御殿でありましたが、その御殿は御物忌みの時などにお出かけになりました。ここにはさほど親しくない人は寄せつけなさらず、親しい人びとだけお寄せになり、静かな場所としておられたので、そのため閑院と称したのであります。堀河院は土地柄がすばらしい所なので、ここを晴れの場所にして、大饗(だいきょう・大臣主催の大宴会)が行われる時には、正客の車を堀河より東に立て、牛を橋柱につなぎ、他の上達部(かんだちめ・公卿)の車は西に立て並べておきましたが、そのありさまはすばらしいものでありました。正客の車だけ別に立てておく所は、この堀河院だけであります。

かように何かとすばらしくおありでありましたが、時移り、ついにこの大臣も亡くなられ、深草山に葬り奉りました。その夜、勝延僧都(しょうえんそうず・宇多天皇の導師)という人がこのような歌を詠みました。

うつせみは からをみつつも なぐさめつ

ふかくさの山 けむりだにたて

(蝉は命のはかないものであるが、その残した抜けがらを見れば、心が慰められる。だが、基経公は火葬に付して、その遺骸さえとどめないのは、この世に残った者には堪えられぬ悲しみだ。せめて深草山に立つ火葬の煙だけでも残って立ち上っていてくれよ。それを公の形見と思って心を慰めようから)

また、上野峰雄(こうずけのみねお・歌人)という人はこのように詠みました。

深草の 野べの桜し 心あらば

ことしばかりは すみぞめにさけ

(深草の野に咲く桜よ、もしもお前に心があるならば、基経公の亡くなられた今年だけは喪服の色である墨染色に咲いて、公の死をいたみ悲しんでくれ)

この大臣の御兄に国経(くにつね)の大納言という方がありました。その方はこの大臣が亡くなられたのち、たいへん高齢になって大納言で終わってしまわれました。ほかにも、大臣のご兄弟はたくさんおありでしたが、みな納言以下の人であり、ただこの大臣だけがこのように最高の官位をきわめなさって、子孫が繁栄しておいでになる――とこう語り伝えているということです。

【原文】

【翻訳】

柳瀬照美

【校正】

柳瀬照美・草野真一

【協力】

草野真一

【解説】

柳瀬照美

基経と子供たち

藤原冬嗣の次男で太政大臣の良房には、男子がおらず、娘も一人しかいなかったので、文徳天皇と自分の娘・明子との間に生まれた清和天皇のもとに、亡き兄・長良の娘・高子(たかいこ・842-910)を入内させ、同母兄で三男の基経(もとつね・836-891)を養子とした。

高子は『伊勢物語』の主人公のモデルとなった在原業平(ありわらのなりひら)と恋愛関係にあったが、9歳年下の清和天皇の女御となり、貞明(さだあきら)親王を産む。すると良房は2歳の親王を皇太子に立てたのだった。

貞観14年(872)、良房が69歳で亡くなり、同18年(876)、清和天皇の譲位を受けて貞明親王が陽成天皇となると、生母・高子の兄・基経が外祖父の故良房に代わって摂政になり、元慶4年(880)、清和上皇の崩御の日に基経は太政大臣に任じられた。

元慶6年(882)に天皇は15歳で元服するが、そのころから基経と対立するようになる。元慶7年(883)、殿上で天皇の乳母子・源益が殺されるという事件が起こった。犯人は不明とされたが、宮中では陽成天皇が犯人だと噂され、翌年、天皇は17歳で退位に追い込まれた。しかし皇位を失っても、自分が正統であるという意識を持ち続け、宇多天皇を「家人(けにん)」と呼んだともいう。

基経は元慶8年(884)、甥である陽成天皇を廃し、当時55歳だった仁明天皇の皇子・時康親王を立て、光孝(こうこう)天皇とした。時康親王とは母親同士が姉妹で、基経には従兄弟にあたる。

光孝天皇は自分を擁立した基経の功に報いるため、「今後、天皇に奏上すべきことや、天皇から各官庁に下す命令は、必ずまず基経にはかるように」との詔を出した。これは、事実上の関白のおこりである。

光孝天皇は後継者についても基経に委ねるつもりだったので、即位してすぐ26人いた皇子皇女を全員臣籍降下させて源氏とした。

しかし基経は実妹である高子と仲が悪く、そのため陽成天皇の弟で自分の甥でもある貞保親王とは疎遠で、仁和3年(887)、光孝天皇が重篤に陥った際も、貞保親王ではなく、天皇の第7皇子の源定省(みなもとのさだみ)を皇嗣に推挙した。

源定省は、内侍を勤めた基経の異母妹・淑子が養育した皇子であり、天皇が後継としたかった意中の人物でもあった。死期の迫った天皇は定省を親王に復し、東宮とした日に崩御した。定省はすぐに即位し、宇多天皇となる。

(菅原道真を採用し、【寛平の治】を行った宇多天皇は、その日記の記述によって、父帝から賜った舶来の黒猫を溺愛したことでも有名)

宇多天皇は、側近で幼少からの師であり、妃の父でもある左大弁(さだいべん・太政官に直属する弁官という職で、左右あり、左は中務・式部・治部・民部の4省を管掌する事務局。大弁は今でいうと事務次官、といったところ)の橘広相(たちばなのひろみ)に起草させ、「万機はすべて太政大臣に関白し、しかるのちに奏下すべし」つまり、引き続き関白として仕えよ、との詔を即位してすぐの仁和3年(887)にする。

基経は儀礼的に辞意を乞うが天皇は重ねて広相に起草させ、「宜しく阿衡の任を以って、卿の任となすべし」と、詔をした。

〝阿衡(あこう)〟とは、中国の『書経』にある言葉で宰相、日本では摂政・関白の称なのだが、文章博士で基経の家司(けいし・三位以上の家の事務を司った職員)の藤原佐世(ふじわらのすけよ)が「位は高いが政治はしない、つまり有名無実の意」と告げたので、基経はつむじを曲げて政務を放棄してしまった。

問題は長期化したため、政務が滞り、宇多天皇は困り果てた。

後世の人間にとって、〝平安時代の貴族は宮中の女房たちとの恋愛にうつつをぬかし、方角や日時の吉凶を気にして、蹴鞠や歌会などの雅な遊び・儀式を行うのが日常〟というイメージがあるが、それは一面でしかなく、貴族は律令という法による官僚制で成り立っている国の制度の構成員でもあるため、当然、政務も執る。

中務・式部・治部・民部・兵部・刑部・大蔵・宮内の八省の官人たちは毎朝、朝堂院(ちょうどういん・大内裏の正庁)の朝堂の座につき、諸司は日常の政務処理を行う。諸司は弁官(べんかん)に率いられ、弁官自体も大臣に対して報告をして政(まつりごと)の裁可を仰ぎ、さらに必要な場合は、天皇に奏上して裁可を仰ぐ。

平安時代になると、天皇出御を仰いで行う朝政は形式化していき、実際の政治は太政官と公卿が中心になって行われていた。諸司・諸国からの申請を弁官がとりまとめ、公卿に上申する。そこで裁可できるものはよいが、できない場合は天皇や摂政・関白の判断を仰ぐことになる。

公卿は政において決裁を行う権限を持っており、諸儀式を担当責任者として執り行い、また、天皇の諮問機関である陣定(じんのさだめ)に参加して重要事項の決定に関与した。そのため、たとえ血筋が良く、親が高位高官であっても、本人が無能では務まらなかった。

この議政官の頂点にいる関白が執務を放り出してしまったので、すべてが滞る。宇多天皇が慰撫しても基経は納得せず、結局、広相を罷免し、天皇が自らの誤りを認める詔を発して決着がついた。【阿衡の紛議】

そして基経の娘・温子を女御とすることで和解したのだった。

これによって、基経は関白としての政治的立場を強化したのだが、なおも広相を流罪とすることを求めた。

このとき、事件を耳にした菅原道真(すがわらのみちざね)が讃岐守として任国にいたのを上京して、広相の表現に他意はないとかばい、むしろ学問・人格をたたえる一文を草して基経に送り、それを諌めた。

このことで、宇多天皇の道真に対する信頼が高まった。

阿衡の紛議事件の4年後、基経は寛平3年(891)、病によって56歳で亡くなる。

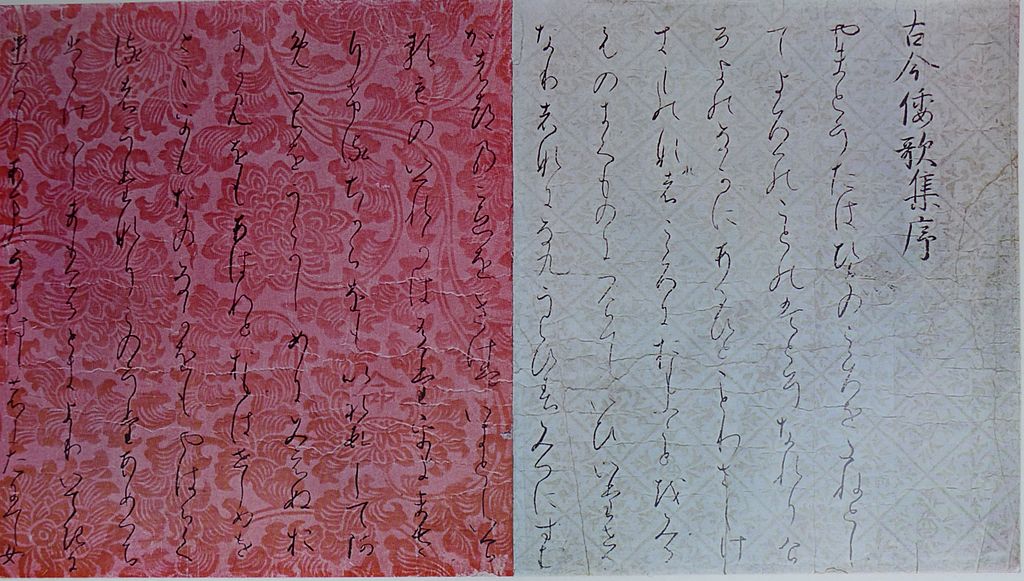

説話本文にある和歌2首は、『古今和歌集』に収められている。

基経には、5男7女があった。

仁明天皇第4皇子で、光孝天皇の同母弟・人康親王の娘を母とするのは、長男・時平、次男・仲平、四男・忠平。そして、醍醐天皇中宮で、朱雀・村上天皇の生母となる穏子。

光孝天皇にとっては、姪の産んだ子どもたち。宇多天皇からみれば、時平、仲平、忠平、穏子の4人は父方の従姉妹が産んだ子どもたちである。

他には異腹の女子に、清和天皇女御・佳珠子、同じく清和天皇女御・頼子、光孝天皇女御・佳美子、宇多天皇中宮・温子がいる。

長男・時平(ときひら・871-909)が16歳で元服するとき、光孝天皇は宮中で式を執り行わせ、自ら加冠の役を果たした。翌年、宇多天皇が即位すると、時平は蔵人頭に任ぜられ、20歳で公卿となり、藤原北家の長子として、また皇族の血を引く者として優遇された昇進を続ける。

父・基経が死去したとき、時平は21歳と若年だったため、摂関は置かれず、宇多天皇の親政となった。

宇多天皇は時平を参議とするが、同時に臣籍降下した皇族の源氏を起用し、藤原氏に対抗するため、中流以下の貴族や文人官僚に才能を発揮する場を与え、学者である菅原道真も参議とする。そして律令政治の復興をはかり、遣唐使の廃止など、【寛平の治】と呼ばれる政治を行った。

宇多天皇は寛平9年(897)突然、13歳の皇太子・敦仁(あつひと)親王を元服させ、その日に譲位した。

仏事に専念したいという希望、藤原氏からの政治的自由を確保するため、または藤原氏の血を引く皇太子に早く譲位したほうがすべての安定につながるのではないかと考えたため、などさまざまな理由が考えられている。

宇多天皇は上皇となって仁和寺に入り、醍醐天皇の御世となった。

宇多上皇は、時平を左大臣、道真を右大臣に任じて新帝の補佐を頼んだが、藤原北家の時平はともかく、菅原氏という学者の家の者が右大臣になったことは前例がなく、道真も三度辞退したが、上皇は許さなかった。

はたして、昌泰4年正月(改元して延喜元年・901)、道真が天皇を廃する陰謀を企てているとして、大宰権帥(だざいごんのそつ)へ左遷される。【昌泰の変】

道真失脚の報せに驚いた上皇はすぐに禁中へ駆けつけたが、時平が天皇に会わせようとせず、そのため上皇は寒い一夜を内裏外郭の建春門にある左衛門陣で明かすことになった。

醍醐天皇の処罰は厳しいもので、道真の子女12人のうち男子4人は任を解かれて配流されたが、父と同じ方向へ流すことはしなかった。男女の幼子2人が父を慕って泣いたため、同行させただけで、一家は離散した。

大宰府での2年の間、あばら家でのわびしい暮らしの中、幼い息子が亡くなり、あとを追うように道真も亡くなった。

時平は若くても優れた才覚の持ち主で、醍醐天皇の信頼もあり、道真を追放して政権を掌握すると、妹の穏子を醍醐天皇の女御として入内させ、意欲的に政治改革に着手して、延喜の荘園整理令など一連の法令や延喜式をまとめ、史上で最後と言われる班田を行った。また、『日本三代実録』『古今和歌集』の編纂に参画するなどした。後世、王政復古の【延喜の治】と、醍醐天皇の治世が呼ばれるのは時平に負うところが多い。

善政、人柄のおおらかさ、笑い上戸、好色などの逸話がある。けれども道真の左遷は人びとに不評で、時平には〝奸計の人〟というイメージが強い。

大宰府で延喜3年(903)2月に道真が59歳で病死すると、世の人びとはその死を悼んで同情し、都では「菅公が帝を恨みつつ死んだ」との噂がささやかれた。

そのころから日照りが続き、かとおもうと一変して大雨や雷が襲い、天候に異変が起こった。これが道真に結びつけられ、「菅公の呪いに違いない。菅公の怨霊が雷となって都へもどり、祟りをなしているのだ」と噂された。

あるとき、雷鳴が轟き、稲妻が光って、いまにも帝が住まう清涼殿に雷が落ちそうに見えた。たまたま居合わせた時平は、すさまじい形相で太刀を引き抜き、睨みつけた。

「御身は存命中も私の次位におられた。いまたとえ雷神となっても、この世では私に対して遠慮すべきではないか」

雷は去ったが時平は気鬱となってしまい、高僧を招いての加持祈祷の効果もなく、延喜9年(909)、39歳で死去。菅公の祟りだと噂された。

朝廷はこれによって道真を本官に戻し、配流の詔勅を破棄して家族も都に呼び戻し、御霊をなだめようとしたが、かなわず、その後も皇太子・保明親王(時平の妹・穏子の子)が若死にし、立太子した保明親王の皇子・慶頼王(母は時平の娘)も5歳で夭折。その母・仁善子も亡くなった。

延長8年(930)、清涼殿に落雷して道真左遷の議を謀った大納言・藤原清貫が即死した。醍醐天皇も恐怖のあまり発病し、祈祷が行われたが快癒することなく、位を寛明(ひろあきら)親王(朱雀天皇)に譲って崩御した。

基経の次男、仲平(なかひら・875-945)は、兄・時平と同様に殿上童を勤め、宇多天皇の加冠によって元服した。順調に昇進するが、弟・忠平より20年も大臣となるのが遅れた。温和な人柄だったが、これについては苦く思っていたという。

名邸宅として知られた枇杷第を所持し、それによって枇杷左大臣と呼ばれた。この屋敷は女系を通じて、のちに藤原道長が入手している。

基経の四男・忠平(ただひら・880-949)は、幼い頃から聡明で知られ、寛大な人物であったという。長兄・時平が39歳で早世すると、次兄・仲平ではなく、忠平が藤原氏の氏長者となる。醍醐天皇のもとで延喜14年(914)、右大臣となり、延長2年(924)、左大臣となって、時平の遺業を継いで『延喜格式』を完成させた。【延喜の治】の後半は忠平の手による。

延長8年(930)、病が篤かった醍醐天皇は朱雀天皇に譲位した。新帝が幼少であるため、忠平が摂政に任じられる。

承平6年(936)、太政大臣に昇り、天慶4年(941)、朱雀天皇が元服したため摂政を辞すが引き続き政務を委ねられ、関白に任じられた。

この間、かつての家人・平将門と、同族である藤原純友の【承平天慶の乱】が起きるが、鎮圧される。

天慶9年(946)、村上天皇が即位すると引き続き関白として政務を執った。老齢により病がちになったので引退を願い出るが慰留され、天歴3年(949)、70歳で死去し、貞信公と諡(おくりな)された。

長男・実頼を産んだ妻・源順子が宇多天皇の皇女で、また、忠平は兄・時平と違って菅原道真と親交があり、時平にとっては敵方の人間だったので、一時政界から遠ざかった。しかし時平が急死し、醍醐天皇が病に倒れて父の宇多法皇が朝政をみるようになると相談役として急速な出世をとげた。

菅原道真の名誉回復が早くに実現したのも、道真が怨霊と化したと恐れられたことだけでなく、忠平とその子孫が藤原氏の嫡流になったことも関係している。

藤原穏子(ふじわらのおんし、または、やすこ・885-954)は、醍醐天皇に入内し、皇太子・保明親王を出産するが、親王は早世し、孫の慶頼王も5歳で亡くなる。しかし保明親王が亡くなった年に立后、中宮となる。寛明(ゆたあきら)親王(朱雀天皇)、次いで成明(なりあきら)親王(村上天皇)を出産して二代の国母となり、藤原摂関政治全盛の基礎を固める存在ともなる。朱雀・村上天皇ともに皇后が立たなかったため、後宮唯一の后であった。

朱雀天皇の時代、穏子は国母として常に天皇とともにあり、5歳年長の兄で摂政・忠平や甥の師輔にこまごまと指示を与え、ことに宮廷や皇位継承については強い発言権を有していた。古来、天皇の嫡妻すなわち皇后は天皇に代わって政務を執行できるものとされ、穏子の行動はそれを体現したものといえる。

朱雀天皇が同母弟の村上天皇に皇位を譲ったのも、母の気持ちをおしはかってのことであり、村上天皇の女御・安子(師輔の娘)の生んだ憲平(のりひら)親王(冷泉天皇)を皇太子に立てたのも、穏子の指示による。摂政関白を勤めた兄・忠平に遅れること5年、70歳で亡くなった。

藤原北家の嫡流となった忠平とその子孫

忠平にも多くの子女があったが、宇多天皇皇女・源順子を母とする長男・実頼(さねより)が関白、文徳天皇皇子の源能有の娘・昭子を母とする次男・師輔(もろすけ・909-960)は右大臣、五男・師尹(もろただ)が左大臣にまで昇る。

藤原氏はこれまで敵対する貴族の佐伯氏、橘氏、大伴氏などを滅亡へ追い込み、このころには、藤原氏に対するのは臣籍降下した皇族の源氏のみとなった。

醍醐天皇の皇子であった源高明(みなもとのたかあきら)は血筋が良いだけでなく、人格識見ともにすぐれ、人望もあつかった。また、高明は師輔と親交があり、その娘婿になっていた。しかし師輔と、娘で村上天皇女御の安子が相次いで亡くなると、突然、政界を追われる。

安和2年(969)、橘敏延らが皇太子の守平親王(のちの円融天皇)の廃位を企てたとされる疑獄事件に関係したとされ、大宰府に左遷されたのだった。3年後に赦されて京に戻るが、政界に高明の居場所はなく、隠棲する。【安和(あんな)の変】

この事件は源満仲(みなもとのみつなか)らの密告が発端となるが、高明を警戒した師尹を中心とした藤原氏と、関東での覇権争いをしていた武士の棟梁たちの思惑が一致しての出来事であり、藤原氏はこれによって他氏排斥を完了したのだった。

実頼、師尹は天皇の外戚になることができなかった。そのため、北家の主流は忠平の次男・師輔の子供たちとなる。

(ちなみに、藤原道長の「望月の歌」をその日記『小右記(しょうゆうき)』に書き留めた藤原実資(ふじわらのさねすけ・957-1046)は、実頼の孫で養子である)

忠平の孫の世代――師輔の息子は、伊尹(これただ)、兼通(かねみち)、兼家(かねいえ・929-990)、為光(ためみつ)、公季(きんすえ)の5人の息子が太政大臣となり、娘・安子(あんし、または、やすこ・927-964)は冷泉・円融天皇の母となる。

この中で、長男・伊尹、次男・兼通、三男・兼家と長女・安子は母を同じくするが、伊尹と兼家は仲が良く、兼通と兼家はたいへん仲が悪かった。

【安和の変】のときの天皇は冷泉天皇だったが、この天皇は重病の床にありながら突然、大声で歌をうたったりするなど、精神的に不安定であった。そのため、国務にも支障があり、2年の在位ののちに譲位し、弟の円融天皇が即位する。

円融天皇の皇太子には、冷泉天皇の第1皇子・師貞(もろさだ)親王が立った。母は師輔の長男・伊尹の娘・懐子である。2歳のとき立太子し、円融天皇の譲位、出家で、17歳で花山天皇となる。

この花山天皇の皇太子には、円融天皇の第1皇子・懐仁(やすひと)親王がなった。母は師輔の三男・兼家の娘・詮子。

師輔の長男・伊尹は伯父・実頼の死後、円融天皇の摂政に就任するが、3年後に49歳という若さで病死する。このとき、年齢の順でいけば、兼通が後継となるのだが、公卿の身分では弟の兼家が上だった。

『大鏡』によれば、このとき兼通が持ち出したのが「関白は兄弟の順に従って就任するように」という妹で円融天皇の母・安子の遺言だった。天皇はこれを見て涙を流し、「母の遺言ならば」と、兄の兼通を関白にしたという。

しかしその兼通も関白に就任して5年目に病気となった。危篤状態になったとき、弟の兼家が内裏へ参上して関白への就任の申請を行ったことに激怒し、病をおして朝廷へ出勤し、最後の除目(じもく・任官の儀)を行って、関白の地位を伯父・実頼の次男で従兄弟の頼忠に譲り、弟・兼家の地位を格下げしてから死去したのだった。

後任の関白・頼忠から、右大臣に任じられた兼家は復権をはたし、円融天皇が花山天皇に譲位すると、寵愛していた女御の死を悲しむ19歳の天皇に兼家は出家を勧め、側近だった息子の道兼らに手引きさせて内裏を出て、武士の源満仲に警護させ、花山寺で天皇を出家させてしまった。【寛和の変】

そして孫の一条天皇を7歳で即位させた兼家は、正暦元年(990)、62歳で死去するまでの5年間、摂政として力をふるった。

忠平のひ孫の世代――兼家にも大勢の子どもがいたが、正室・時姫を母とする、長男・道隆(みちたか・定子の父)、三男・道兼(みちかね)、五男・道長(みちなが・966-1028)、長女・超子(ちょうし、または、とおこ・冷泉天皇女御、三条天皇の母)、三女・詮子(せんし、または、あきこ・962-1001・円融天皇女御、一条天皇の母。女院のはじめで、出家して東三条院)、そして『蜻蛉日記』の作者を母に持つ道綱(みちつな・955-1020)が有名である。

道綱は道長より年長であったが、実資の『小右記』によれば、母が才女だったのに「一文不通の人(何も知らないやつ)」といわれるほど歌以外才能の無い人物で、異母弟の道長に「一日でもいいから大臣にしてくれ」と泣きついて困らせたという逸話もある。多くの妻があったが、武家貴族で『御伽草子』の中にある大江山の酒呑童子退治伝説の主人公となっている源頼光の娘も、道綱の妻のひとりであった。

(初期の武士集団については、第25巻で後述)

道長は五男の末っ子で、2人の兄・道隆、道兼の陰でめだたない存在であった。しかし、父・兼家の死後に摂政関白となった兄たち、道隆が飲酒、道兼が赤もがさ(はしか)で亡くなり、一条天皇の生母である姉・詮子の強力な後ろ盾によって、道隆の嫡男で甥の伊周(これちか)との政争に勝ち、右大臣に、次いで左大臣となって政権を掌握する。

古代の結婚は嫁取婚ではなく、男性が女性のもとへ通う形のため、生まれた子どもは妻の家で育てられる。天皇の場合、臣下の家へ通うのではなく、女性は妃・女御などとなって入内し、宮中に殿舎を賜ってそこに住むのだが、懐妊すれば宮中を退出し、実家で皇子・皇女を出産して養育する。幼い皇子・皇女は父である天皇に会うことはまれで、母と母方の祖父とが身のまわりの世話をやくことになる。

このような状況から、母方の祖父が天皇に対して家父長としての力を及ぼし、天皇が幼少の場合は、外祖父の権限は絶大なものになる。しかし、いくら大きな権力を握ろうとも、それは天皇の持つ権威を源泉としていたのだった。

道長は妻を2人持っていた。左大臣・源雅信の娘・倫子(りんし・鷹司殿)と【安和の変】で失脚した源高明の娘・明子(めいし・高松殿)である。

倫子との結婚は道長が22歳のときで、娘を天皇の妃にしようとしていた父の雅信は許そうとしなかったが、倫子の母・穆子(ぼくし)が道長の優れた素質を見抜き、熱心に結婚の話を進めたという。

倫子の産んだ2人の男子は摂関、4人の女子は中宮となっている。

もう一人の妻、明子は父・源高明が左遷されたときまだ幼かったため、伯父の盛明親王に養われ、親王が亡くなったのちには道長の姉・詮子の保護下にあった。詮子は他の兄弟が明子に近づくのを制止し、道長のみに通うことを許した。

一条天皇は英明な君主で、臣下にも有能な人物が揃っていた。後世の公家たちは〝理想の御世〟と一条朝を憧憬する。

道長は、一条天皇との関係も良く、長女・彰子(しょうし)が入内して、敦成(あつひら)親王(後一条天皇)、敦良(あつよし)親王(後朱雀天皇)を産んだことを始まりとして、外戚としての地位を高めた。そして、娘3人が太皇太后・皇太后・皇后という三后冊立を実現した道長のとき、藤原北家は全盛期を迎えたのだった。

〈『今昔物語集』関連説話〉

菅原道真:巻24「天神、御製の詩の読みを人の夢に示し給ひし語第二十八」

源高明:巻27「桃園の柱の穴より児(ちご)の手をさしいだして人を招きし語第三」

藤原基経:巻14「極楽寺の僧、仁王経を誦して霊験を施したる語第三十五」

藤原仲平:巻14「無空律師を救うために枇杷の大臣法華を写せる語第一」、巻20「勘文によりて左右の大将慎むべくして、枇杷の大臣慎まざりし語第四十三」、巻24「伊勢の御息所、幼き時和歌を読みし語第四十七」

藤原兼家:巻31「打臥の御子の巫(かんなぎ)の語第二十六」

藤原師輔:巻24「小野宮の大饗に九条大臣の得たる打衣の語第三」

藤原道長:巻24「藤原為時、詩を作りて越前守に任ぜられし語第三十」、巻24「公任の大納言、屏風の和歌を読みし語第三十三」、巻24「大江匡衡の妻赤染、和歌を読みし語第五十一」、巻24「祭主大中臣輔親、ほととぎすを和歌に読みし語第五十三」、巻28「右近の馬場にて殿上人の種合わせし語第三十五」

[参考文献]

小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』

『平安の朝廷――その光と影』笹山晴生著、吉川弘文館

日本の歴史 第06巻『道長と宮廷社会』大津透著、講

コメント