English

English20-23 The Holy Man Who Sought Rebirth in Paradise but Became a Small Snake

Once upon a time, in the Yokawa area of Mount Hiei, there was a monk. He had awakened his religious heart and devoted hi...

English

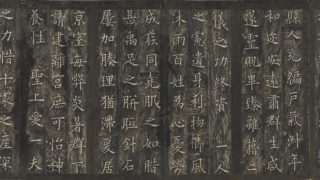

English 巻十三

巻十三 巻十九

巻十九 巻十三

巻十三 巻三十一

巻三十一 巻十三

巻十三 巻九

巻九 第十

第十 第十

第十 English

English 第十

第十 巻十二

巻十二 巻十二

巻十二 巻三十一

巻三十一 第十

第十