巻17第8話 沙弥蔵念世称地蔵変化語 第八

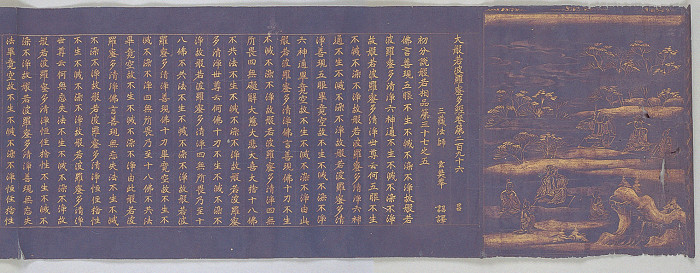

今は昔、陸奥の国の国府に小松寺という寺がありました。ひとりの沙弥(しゃみ、正式な認可を受けていない僧)がその寺に住んでいました。名を蔵念といいます。平将門の孫である良門の子です。良門は金泥の大般若経一部を書写供養しました。この沙弥は、二十四日(地蔵の縁日)に生まれたので、父母は地蔵菩薩にちなみ「蔵念」と名づけたのです。

この沙弥は幼いころから、もっぱら地蔵菩薩を念じ、起居ふるまい常に心がけ、怠ることがありませんでした。たいへんな美形で、見る人はみなこれをたたえました。経を詠む声も美しく、聞く人はみな、これを愛でました。人はこの沙弥を「地蔵小院(年少の僧にたいする相性)」と呼びました。

この沙弥の行は不思議なものでした。人々の門戸に立ち、みずから錫杖(しゃくじょう、地蔵が持っている杖)を振り、地蔵の名をとなえて人に聞かせるのです。昼となく夜となく宝螺貝(ほらがい)を吹き、地蔵の悲願を讃えました。このことで発心する人はとても多くありました。殺生をする人、怠惰な人も、この沙弥の姿を見ると、悪心を止め善心を起こします。沙弥は「地蔵菩薩の大悲の化現である」と言われるようになりました。

このようにして年月が過ぎました。沙弥は齢七十になると、ひとりで深い山に入り、姿を消しました。沙弥がいなくなったことを知り、国内の貴賤の男女が探しまわりましたが、ついに行方はわかりませんでした。人々は手を合わせ、沙弥が入った山に向けて、悲しみ歎きながら礼拝しました。人々は「地蔵小院は、真に地蔵菩薩だったのだろう。わたしたちの罪が重かったから、わたしたちを捨て、浄土に帰っていってしまったのだ」といい、歎き悲しみました。

その後、沙弥の消息はついにわかりませんでした。不思議なことだと語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】

草野真一

【解説】

草野真一

錫杖とは地蔵菩薩が持っている杖。杖は大地の精霊と交感する神聖なものであるとの信仰から、僧がよく持っていたもので、それが僧のかたちをした地蔵菩薩に取り入れられたものらしい。

下記のリンクにも記したが、地蔵菩薩はインドでは髪の毛のある普通の菩薩の姿で表現されている。日本のように単独で信仰の対象になることもほとんどなかったので、絵や像も単独で造形されることはまれだった。

僧のかたちになったのは中国に入ってからである。ただし、杖は持っていないことが多いようで、これは日本の信仰に基づくものかもしれない。

(考究を要する)

沙弥とは資格を得ていない修行者、わかりやすくいえば小僧である。とはいえ、この文によってもわかるが、成人した沙弥は決してすくなくなかったようだ。

落語の『らくだ』などにも描かれているが、昔は喜捨が得られるので僧の姿をしたBeggarもけっこういたらしい(願人坊主)。沙弥と呼ばれる人の中にはきっとそういう人もあっただろうな。

コメント