巻24第35話 在原業平中将行東方読和歌語 第卅五

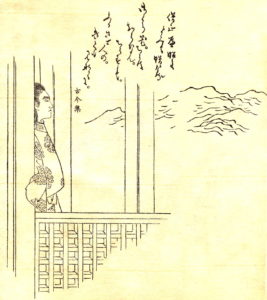

今は昔、右近衛の馬場で五月六日に騎射が行われましたが、在原業平(ありわらのなりひら)という人は中将でありましたので、大臣屋(おとどや・次将の着座する場所)に着席していると、その大臣屋の近くに女車が停まって見物しています。

そのとき、風が少し吹いて、車の下簾がひるがえりました。

その隙間から見えた女の顔に心ひかれたので、業平の中将は小舎人童(こどねりわらわ・公卿などが召し使った童子)をやって、このように歌を詠んで遣りました。

見ずもあらず 見もせぬ 人の恋しくは

あやなくけふや 眺め暮らさぬ

(ほんのちらっと見ただけで、本当によく見たわけでもない人が恋しく思われて、今日はわけもなく物思いに日を暮らしたが、これはいったいどういうことなのでしょう)

女が返すには、

知る知らず なにかあやなく わきていはん

想いのみこそ しるべなりけれ

(何をおっしゃいます。顔を知っているとか知らないとか、あなたはやたらうるさく言われますが、恋の道では愛こそが大切な道しるべではありませんか。なんと野暮なことを)

と、ありました。

また、この業平中将は、惟高(これたか)親王とおっしゃる方が山崎に住んでおられた所に狩りをしに行きましたが、天の河原というところで馬から降りて酒盛りをしているとき、親王が、

「天の河原ということを題に歌を詠んで、杯をさしなさい」

と、おっしゃったので、こう詠みました。

かりくらし 七夕つめに 宿からむ

あまの河原に 我は来にける

(一日中、狩りをして日が暮れてしまいました。棚織姫<たなばなひめ>よ、こよいの宿をお貸し願えませんか。せっかく天の河原に来たことですから)

これに対し、親王はよう返歌をなさらなかったので、お供をしていた紀有常(きのありつね・親王の伯父)という人がこう詠みました。

ひととせに ひとたび来ます 君待てば

宿貸す人も あらじとぞ思ふ

(わたくし<棚織姫>は一年にたった一度お出でになる方<彦星>)を待っておりますから、ほかに宿を貸してさしあげる人など、ございません)

その後、親王はご帰邸になり、中将と一晩中、酒を飲み、話などしておられましたが、やがて二日の月が山の端に隠れようとしました。親王はすっかり酔って奥の寝所へおはいりになろうとしたので、業平の中将は、このように詠みました。

あかなくに まだきも 月のかくるるか

山のは逃げて 入れずもあらむ

(もっと月を眺めていたいのに、もはや隠れるのか、これ、山の端よ、おまえの方で逃げていき、月を入れないでほしい。――親王さま、もうおやすみになるのですか。もっとお話がしたいものですね)

と、このように申し上げたので、親王はおやすみにならず、そのまま夜を明かしなさいました。

中将はこのようにたえず親王の所に参上して、お遊び相手をしていましたが、親王は思いがけずも出家なさって、小野という所に籠っておられました。

業平の中将は親王にお目にかかろうと、二月ごろ出かけて行きましたが、雪がたいそう深く降り積もり、物寂しげな様子であったので、こう詠みました。

忘れては 夢かとぞ思ふ おもひきや

雪踏みわけて 君をみむとは

(ともすれば現実であることを忘れて、すべてが夢ではないかと疑われます。このような寂しい山里の雪を踏み分けて、親王さまにお目にかかろうとは)

と言って、泣く泣く帰って行きました。

この中将は平城天皇の皇子・阿保親王(あほのしんのう)の子であるから、たいそう家柄の良い人であります。

しかし、この世に背を向け、心を澄ませて、かように振る舞い、素晴らしい和歌を詠んだ、とこう語り伝えているということです。

【原文】

【翻訳】 柳瀬照美

【校正】 柳瀬照美・草野真一

【解説】 柳瀬照美

在原業平(825-880)は、平城天皇の皇子・阿保親王の第五子で、平安初期の歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。情熱あふれる秀歌が多く、古今歌風の先駆。

『伊勢物語』の主人公と混同され、伝説化して色好みの典型的な美男として能・歌舞伎・浄瑠璃の題材ともなった。

【参考文献】

小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』

コメント