巻19第9話 依小児破硯侍出家語 第九

今は昔、村上天皇の御代、小一条院の左大臣という人がありました。名を師尹(藤原師尹)といいます。貞信公(藤原忠平)という関白の五男でした。深く愛し大事にしている娘が一人ありました。姿は美しく、心のきれいな娘でした。父母はかぎりなくこの娘をかわいがりました。

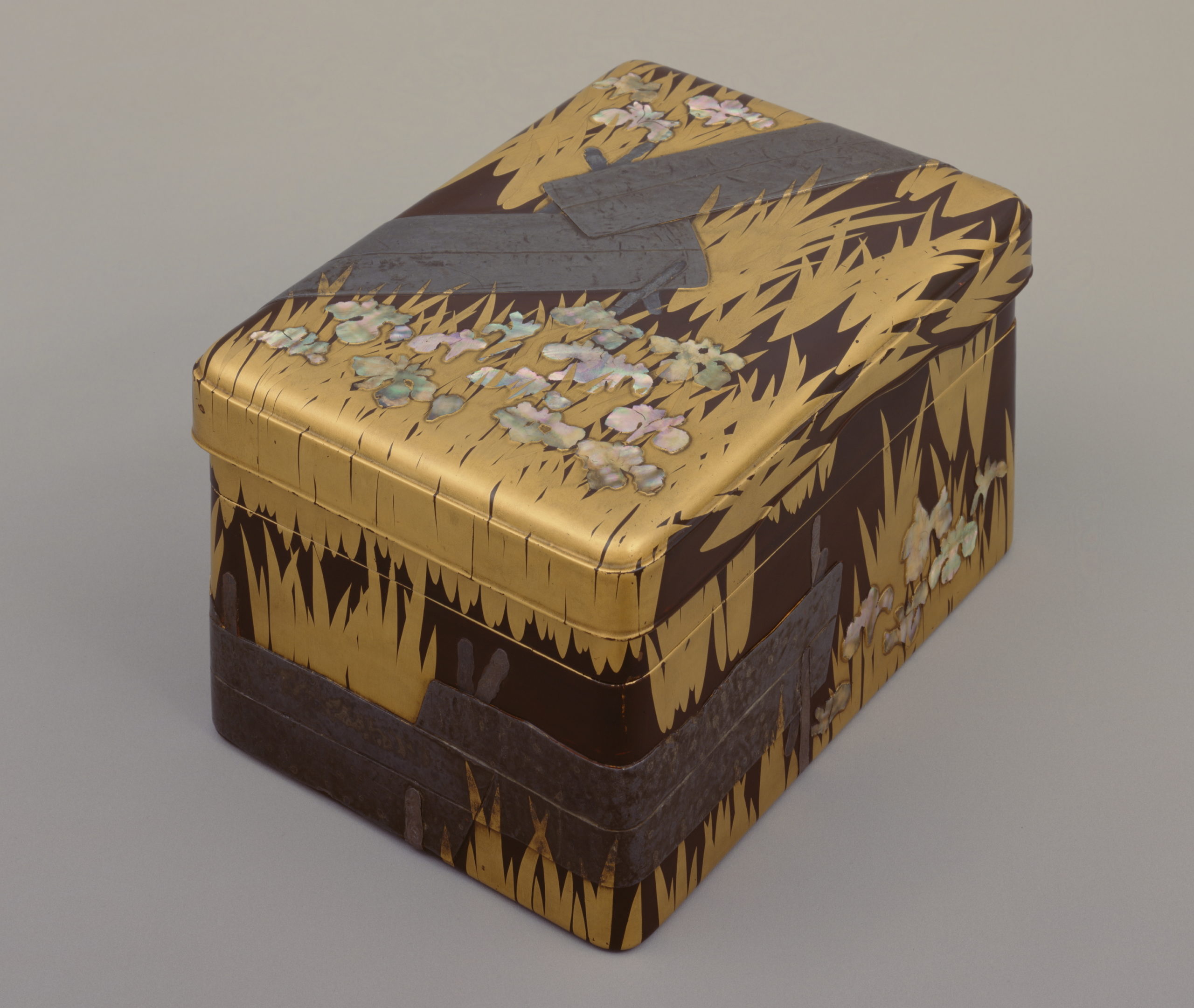

天皇はこれをお聞きになり、女御(皇后に次ぐ側妻)にしたいと仰せられました。大臣は入内の準備にとりかかり、櫛や御調度(家具)など、気のつく限り力の及ぶ限り手を尽くしました。中でも、御硯の筥(はこ、箱)はたいへんみごとなものでした。

硯は先祖より伝わったもので、昔から珍重されてきた宝でした。鋳懸地に蒔絵をほどこした硯のありさまも美しく、墨ののりも素晴らしかったので、御調度(所持品)の中でもとくに貴重なものとされていました。したがって簡単に人に見せるようなことはなく、おそばにある二段の厨子に、錦の袋に入れて置かれていました。

女御が入内されるときに筥に入れるために、(大臣の荷物から)取り出さずに置かれました。天皇も書を好む方でしたから、これをお聞きになり、

「そんな硯があるというが」とたずねました。大臣はこのような宝を自分が持ち、御調度にしようとしていることを、たいへん誇らしく思いました。

大臣の家に、悪くない血筋を持ち、見た目も決して悪くない男がつとめておりました。大臣は彼を庭の近い場所を掃除せよと毎朝、令を与えていました。この男はすこし書をたしなむ者で、この御厨子にある硯をひとめ見たいと願っていました。

ある日、大臣は内裏にいらっしゃっていて、奥方が来て、「姫君の衣などを用意しましょう」と言って、姫君と共にいらっしゃることがありました。女房たちも、あるいはその仕事を手伝い、あるいは準備のために姫君とともにあったり、それぞれの場所におりました。

このように人がいない隙に、掃除の男が思いました。

「今、ひそかに厨子を開けて、硯を見たとて、誰にも知られないだろう」

硯の筥の下の鍵をとり、厨子を開けて硯を取り出しました。伝え聞くよりもずっと素晴らしい品でした。持ち上げたり取り下げたりほれぼれしながら眺めていると、人の足音がしました。急いで置こうとして、取り落として壊してしまいました。真ん中からまっぷたつになりました。

男はすっかり動転してしまい、何も考えることができませんでした。まるで身体にとりついた霊を追い出すときのように、ぶるぶるふるえ、目の前がまっくらになり、心も騒ぎ、かぎりなく涙を流して泣きました。

「大臣はこれを見て、どうおっしゃるだろう。我が身はどうなるだろう」

みずからの死をも考えました。どれほどわびしく、苦しかったことでしょう。

この足音は、大臣の若君のものでした。若君の姿は美麗で、心には慈悲がありました。年は十三歳でした。もう元服するべき年齢ですが、御髻(もとどり)がかわいらしいので、今なお元服せずにおりました。少年ではありましたが、知恵あり賢い人でした。

男が硯をこわしてしまい、物を思うこともできず、恐怖し迷い、死んだ者のようになっているのを見て、若君は不思議に思いました。

「何があったのか」

問うても、男は泣くばかりで答えません。若君はこれをあわれに思い、硯のかけらを拾いあげ、もとのように厨子に納めて、錠をおろしました。

「歎くことはよせ。『若君が硯を取り出して眺めているうちに壊してしまった』と言え」

男はこれを聞いて、どう思ったことでしょう。嬉しくかたじけなく思い、這うようにして部屋から出ていきました。

とても恥ずかしく思い、このことを誰にも明かさず、魂が抜けたようにぶらぶらしていると、大臣が帰ってきました。

中のものを取出そうとして、厨子を開け、硯を袋から取出してみると、真ん中から真っ二つに割れていました。大臣はこれを見ると、目の前が真っ暗になって、何も考えることができなくなりました。すこし心をしずめて、女房にたずねましたが、知らぬと答えました。

「いつものようにお掃除をしていたときと思います」というので、この男を召して問いました。

「硯が割れているのはどういうことか。おまえは知っているか」

男は顔の色も草の葉のようになって、袖を合わせて頭を下げ、うつぶしているばかりでした。

大臣はとても気が短い人で、目を怒らせて責めました。

「どういうわけだ。言え。言え」

男はぶるぶるふるえばがら、虫がなくほどの声で、

「若君の御前が」と申しました。

「若君がどうしたのだ」

大臣が声を荒げると、

「取り出して御覧になっているとき、割ってしまったのです」

大臣は何も言わず、「早く下がれ、下がれ」と言いました。男は這うようにしながら立ち去りました。

大臣は奥方に言いました。

「硯はわが子が割ったそうだ。こんな子は子ではない。前世には敵であったのだろう。このような者を、私は長いこといつくしみ育てていたのだ」

声をあげて泣きました。奥方もこれを聞いて泣きました。女房たちも、不吉なほどに泣き合いました。若君の乳母の嘆きは言うまでもありません。

しばらくたって、大臣が申しました。

「私は児の顔も見たくない。親子であるから、何年か経てば顔を合わせることもあるだろう。しかし今は見たくない。すぐに乳母の家につれていけ」

乳母は人の車を借り、あわてて出ました。「なんてことだ」と思いながら、なんの準備もなく、泣きながら若君とともに家を出ました。道すがら、乳母も、そして若君もかぎりなく泣きました。

(②に続く)

【原文】

【翻訳】 草野真一

コメント