巻19第14話 讃岐国多度郡五位聞法即出家語 第十四

今は昔、讃岐国多度の郡(香川県善通寺市)に、源大夫という人がありました。名はわかりません。とても猛々しい人で、殺生を生業としていました。

日夜朝暮に山野に行っては鹿鳥を狩り、川海に行っては魚を捕っていました。また、人の首を切り、足や手を折らない日はほとんどありませんでした。

因果を知らず、三宝(仏法僧)を信ぜず、とくに法師を嫌っていて、近寄ることもありませんでした。かなりの悪人だったので、みなが恐れていました。

ある日、この人が従者(家来)を四、五人つれて鹿狩りに出たときのことです。山からの帰り道に堂があり、人がたくさん集まっていました。

「これは何か」と問うと、従者は答えました。

「これは堂です。講をおこなっているのでしょう。講とは、仏経を供養する集会です。とても貴いこととされています」

五位(源大夫の役職。下級役人)は言いました。

「このような会があることを聞いたことはあったが、見たのははじめてだ。どんなことを話しているか、行って聞いてみよう。おまえたちはここにいろ」

五位は馬から下りました。

従者たちも馬を下り、思いました。

「何をしようというのだろう。講師に乱暴しようというのではないか。気の毒なことだ」

五位はつかつかと歩き、堂に入っていきました。講に来た者は何かされるのではないかと恐れ騒ぎました。恐ろしさに逃げ出す者もありました。

五位は人を押し分けて進んでいきました。人々は風になびく草のように道をつくりました。高座(ステージ)には講師が座っていました。五位は講師をにらんで言いました。

「おまえはどんなことを話しているのか。おれが『そのとおりだ』と思えるようなことを語ってみろ。できないなら、いいことはないぞ」

そう言って、腰に差した刀を握りました。

講師は「なんとついてないことか」と恐れ、話のつじつまも合わず、高座から引き落とされるのではないかと思いました。しかし、智恵ある者でしたから、「仏よ助け給え」と念じたのです。

「これより西、多くの世界をこえた場所に、仏がいらっしゃいます。阿弥陀仏といいます。その仏は心が広大で、長い時間多くの罪をつくり積もった人であっても、それを悔いて『阿弥陀仏』と念じれば、必ずその人を迎え、思ったことはなんでもかなう楽しく美しい国に迎えてくれます。やがてその人は仏になるでしょう」

五位はこれを聞いて問いました。

「その仏は、人をあわれんでくれるというが、俺のような悪人でも、憎まないのか」

「はい」

「ならば俺がその仏の名を呼んだならば、答えてくれるか」

「まことの心をもって呼んだならば、どうして答えてくれないことがあるでしょうか」

五位はさらに聞きました。

「その仏は、どんな人を良いと思うのか」

「人が自分の子を愛するように、仏は誰をも愛してくださいます。弟子になれば、それはさらに強くなります」

「どうすれば弟子になれるのか」

講師は答えました。

「私のように頭を剃った者は、みな仏の弟子です。通常の男も女もみな弟子ですが、頭を剃った者はさらにあわれんでくださいます」

五位はこれを聞くと言いました。

「ならば、俺の頭を剃れ」

「とても貴いことではございますが、どうして今、頭を剃ることができましょうか。本気で思うならば、妻子や親戚・友人などにこれを伝え、すべてを済ませてから剃るべきでしょう」

五位は言いました。

「おまえは自分を仏の弟子だと言った。仏は弟子になった者をあわれんでくださるとも言った。それが、なぜ今になって『後で剃れ』などと言うのか。おかしいじゃないか」

そう言うと、刀を抜き、自ら髻(もとどり)を根元から切り落としてしまいました。

このような悪人が、とつぜん髻を切り落としたのですから、講師は驚きあわて、ものも言えませんでした。その場にいた者も大騒ぎしています。従者たちはこれを聞くと、「我が主君に何をした」と言いながら、あるいは太刀を抜き、あるいは矢をつがいながら走ってきました。

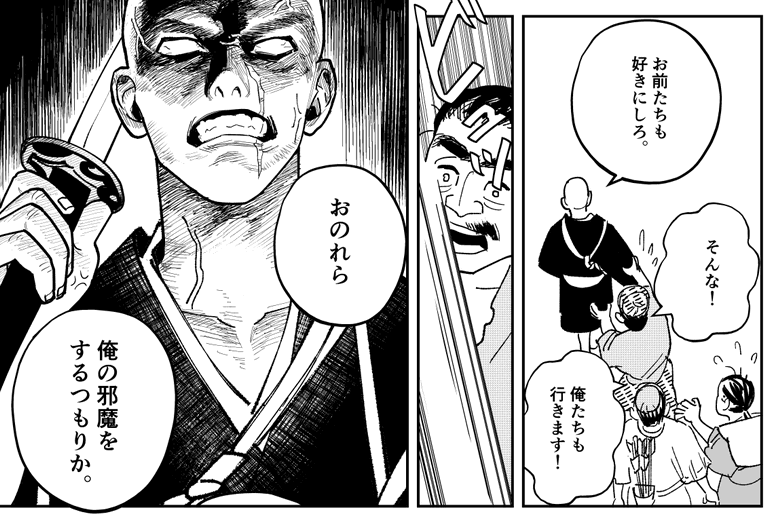

五位はこれを見ると大声で叫びました。

「おまえたちは俺がよき身となろうとするのを、なぜ邪魔するのか。今朝まで、おれはおまえたちにくわえて、さらに従者がほしいと思っていた。だが、今はそうではない。今後は行きたいところに行き、仕えたいと思う人に仕えるがいい。俺にはしたがうな」

従者たちは言いました。

「なぜとつぜん、こんなことをしたのですか。マトモな心でやったこととは思えません。何か取り憑いているのではありませんか」

みなつっぷして泣きました。

五位はこれをとどめ、切った髻を仏に奉り、湯を涌かし、着物の紐を解いて裸になり、頭を洗って講師に言いました。

「さあ剃れ。剃らないのは悪いことだぞ」

講師は考えました。

「これほど深く思いつめているものを、剃らないことはできない。また、出家を妨げるのは罪だ」

講師は、高座より下り、五位の頭を剃り、授戒しました。従者たちは涙を流して悲しみました。

入道(僧となった五位)は、水干袴(狩りのスタイル)から、布衣・袈裟に変わりました。弓と胡録(かなぐい、矢を入れる)を捨て、金鼓(托鉢の器)をもち、首からかけました。

「俺はこれから西に向かって、阿弥陀仏を呼び奉る。金鼓を叩いて、答えてくださるところまで行く。答えてくれないならば、野山があろうが海河があろうが、決して道を変えない。ただひたすら西に向かう」

入道は声をはりあげて、「阿弥陀仏よや、おい、おい」と叫びながら、金鼓を叩いて行きました。従者たちはついていこうとしましたが「おのれらは、俺の道を妨げようというのか」といい、殴ろうとしたので、みなその場に留まりました。

入道は阿弥陀仏を呼びながら、金鼓を叩きつつ西に向かいました。みずから語ったように、深い水があっても浅い所を求めず、高い峯に出くわしても回り道をしませんでした。倒れながら転びながら進んでいくうちに日は落ちて、ある寺に行き着きました。

寺の住持の僧に言いました。

「私は思いを発し、わき目もふらず西に向かっています。後ろをふりかえることもありません。これから、高い峯を超え、さらに西に行こうと思っています。七日たったら、私をたずねてきてください。草を結びながら行きます。それを目印に来てください。もし、食べるものを持っているならば、すこしわけてください」

住持が干飯(ほしいい、携帯用の非常食)を差し出すと、入道は「これは多いです」と言って、ほんのすこし紙に入れ、腰にはさみました。

住持は言いました。

「もう夜になっている。今夜は泊まり、明朝出立なさい」

入道は聞き入れず出ていきました。

言われたとおり七日後に住持がたずねて行くと、本当にあちこちの草が結んでありました。それを目印にして高い峯を超えてみると、それよりもさらに高く峻嶮な峯がありました。その峯に登ってみると、西に海が見えるところがありました。そこに二胯(ふたまた)の木があり、入道はその股に座り、金鼓を叩いて「阿弥陀仏よや、おい、おい」と叫んでいました。

住持を見ると、入道はとても喜びました。

「私は『ここから海に入って、さらに西に行こう』と思っていたのです。しかし、ここで阿弥陀仏のお答えがありました。それで、ここで続けているのです」

住持はこれを聞くと、「おかしなことだ」と思いました。

「阿弥陀仏はどうお答えになりましたか」

「では、お呼びしましょう。聞いていてください」

入道は、「阿弥陀仏よや、おい、おい。どこに御ます」と叫びました。

すると海の中に妙なる音が響き、「ここにいる」とお答えがありました。

入道は言いました。

「聞きましたか」

住持はこの御音を聞いて、悲しく貴くて、臥して涙を流しました。

入道も涙を流し、言いました。

「すみやかに戻ってください。さらに七日後、また来て私の様子を見とどけてください」

「腹が減ったろうと思って、干飯を持ってきました」

「食べものを欲しいと思わないのです。以前いただいたものがまだあります」

見ると、干飯は出ていったときと同じ状態で、腰に挟んでありました。

住持はまた来ることを約して、寺に戻りました。

七日のち、もう一度来てみると、入道は以前と同じように木の胯に西に向かって座っていました。ただし、このときはすでに死んでいました。口から、美しく鮮やかな蓮の花が一輪、生えていました。住持はこれを見ると、泣き、悲しみ、貴んで、口に生えた蓮の花を折り取りました。

「遺体をどうすべきか」と考えましたが、「きっとこの人は、そのままにして鳥獣の餌となることを望むだろう」と思い、動かさずに泣く泣く帰りました。その後どうなったかはわかりません。

必ず往生(浄土に生まれること)したことでしょう。住持も阿弥陀仏の御声を聞き、口より生え出た蓮の花を折って帰ったのですから、罪人になったはずはありません。その後、蓮の花がどうなったか、伝えられてはいません。

これはそれほど昔のことではありません。末世ではありますが、まことの心を起こせば、このように貴いこともあると語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】

草野真一

【解説】

草野真一

物語の舞台について

讃岐国多度の郡は、弘法大師空海誕生の地であり、高野山や京都の東寺とともに真言宗においてもっとも重要な寺院のひとつ、善通寺がある。

四国八十八ヶ所霊場のひとつになっており、現在の地名は香川県善通寺市になっている。

当時から日本有数の「仏教のさかんな都市」であったことは間違いない。

出家、名前、そして死

『今昔物語集』巻十九は出家話のコレクションである。偉い人有名な人そうでない人、さまざまな人が僧侶になるさまが描かれている。

現代日本では僧侶が妻帯肉食飲酒することは当たり前になっているから実感しづらいが、この時代、出家とは単に頭を剃ることではなく、通常の生活を捨てることを意味していた。妻を持たず乞食(托鉢)で暮らすとは、社会生活から離れることにほかならない。

源大夫に「頭を剃れ」といわれて講師があわてちゃうのは、単に剃ることを躊躇したからではない。それほど重大なことを今この場で決めちゃっていいのかと思ったからである。

もっとも、源大夫は以前から、生に疑問を感じており、変わるきっかけを求めていたと見るべきだろう。どうしていいかわからないから続けている。そんな習慣がない人を探す方が難しい。

源大夫という名が語られているのが冒頭のみであることにも留意したい。呼称は状況に応じて変わり、従者をしたがえて行動しているときは「五位」と役職名で表現されている。出家した後は一貫して「入道」である。

死は住持が見届けたが、彼は遺体を持ち帰らなかった。埋葬もしていない。

これはいわば鳥葬である。「鳥葬=鳥の餌になる=鳥を生かす菩薩行」という考えに基づいている。チベットでは現在でもおこなわれているが、同じ考えがかつての日本にもあったのだ。

『新日本古典文学大系 36 今昔物語集 4』(岩波書店)によれば、入道がいた木の胯は生と死の境界とされていた。この考えは神代よりあったと伝えられている。

リクエストとマンガ

この話を取り上げたのは、「これをやってください」という要望があったためだ。以前も、『今昔物語集』に取材した芥川龍之介の作品の元話をやってくれというリクエストがあり、応じている。

リクエストには応じますので、遠慮なくお寄せください。

また、あなたの翻訳も、重複がなければ喜んで掲載いたします。

この話は、瀬川環さんが優れたマンガにしておられる。こっちの方がわかりやすいし、なによりエモーショナルだ。

カットのいくつかはここから得たものだ。ご快諾いただきありがとうございます。

手塚治虫先生は下の話を描かれているし、水木しげる先生によるアンソロジーもある。

余談だが、自分はかつて、ある有名なマンガ雑誌の編集部の片隅で仕事をしていたことがある。故あって今は離れているが、まだかすかに縁はあるようで、マンガについて書くことを依頼されることもある。

ネットのいいところ

この話の翻訳をなさっている方もあるようだ。

ネットの長所はスピードが早いこと、誰もが発信できることである。おそらくはこのテキストも、マンガを読んですぐさま手がけられたものだろう。じつに素晴らしい。

もうひとつ、ネットのいいところは国境がないことだ。このサイトもそこを目指しているんだが、今ひとつ広がっていかない。まあ、ゆっくりやろうとは思っていますが。

コメント