巻20第12話 伊吹山三修禅師得天狗迎語 第十二

今は昔、美濃の国(岐阜県)の伊吹山に、久しく修行する聖人がありました。智恵にめぐまれず、法文を学びませんでした。ただ、弥陀の念仏(南無阿弥陀仏)を唱える以外のことを知りませんでした。名を三修禅師といい、長い年月を一心に念仏を唱えることですごしました。

ある晩おそく、仏の御前にすわり念仏を唱えていると、告げる声が美しい音楽のように響きました。

「おまえは一心に祈っている。念仏が多く積もったので、明日の未の時(午後二時ごろ)に、迎えにこよう。それまで、決して念仏を怠ることのないように」

聖人はこのお告げがあった後、心して念仏を唱えました。

翌日、聖人は沐浴して身体を清め、香をたき、花を散じて、弟子にこのことを伝え、ともに西(西方浄土といい、阿弥陀仏のおわす場所とされる)に向かって念仏をとなえました。

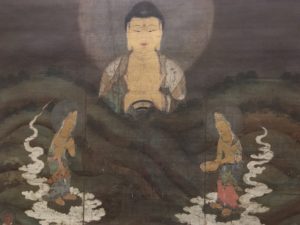

未の時を過ぎたころ、西の山の峰の松の木の隙から、徐々に光が輝いてくるように見えました。聖人はこれを見ると、ますます強く念仏を唱え、掌を合わせました。見ると、仏が金色の光を発しながら。緑の美しい御頭を差し出しています。髪の生えぎわはみがいたように金色に光っています。眉間はまるで秋の空に月がかがやくようで、額に白い光を宿しています。両眉は三日月のようで、二つの青い蓮のような目が開くさまは、月が出るように見えました。仏のお供としてつきそった幾多の菩薩は妙なる音楽を奏で、かぎりなく貴いものでした。また、空からさまざまな花が、まるで雨のように落ちてきます。仏は眉間の光で聖人の顔を照しました。聖人はひたすら祈り、念珠の緒が切れそうなほど握っていました。

紫色の雲がたなびき、聖人の庵の上にひろがりました。観音菩薩が紫金台(紫金にかがやく蓮華の台座)を持ち、聖人に近づいていきます。聖人は這い寄り、その蓮華に乗りました。仏は聖人を迎えると、西方に向かって去っていきました。弟子たちはこの様子を見て、念仏を唱えてかぎりなく貴びました。その日の夕刻から、弟子たちは房で一心に念仏を唱え、聖人に続こうとしました。

七、八日後、房の下仕えの僧が、念仏している僧を入浴させるため、薪をひろいに奥の山に入りました。谷をおおうように杉の木が生えています。その木の梢に、叫ぶ者がありました。見ると、法師が裸にされ、梢に縛りつけられているようです。

木登りのできる法師がのぼっていくと、極楽に迎えられたはずの聖人が、葛(かずら、つる草)で縛りつけられていました。

法師は葛を解きながら問いました。

「師はどうしてこのようなところにいらっしゃるのですか」

「仏は『すぐに迎えに来るから、ここで待っていなさい』とおっしゃった。なぜ解くのだ」

かまわず解き続けると「阿弥陀仏よ、私を殺す者があります。おうおう」と大声で叫びました。

法師たちが大勢、木に登り、聖人を解き下ろし、房につれていきました。弟子たちはすっかり意気消沈して、泣き合いました。聖人は正気を失って狂ってしまい、二、三日後に死にました。

発心した貴き聖人でも、智慮がないと、このように天狗にだまされてしまうのです。弟子たちも同じでした。このような魔縁と、三宝の世界とは、まったく異なるということを、智恵なきがゆえに知らなかったため、だまされたのだと語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】

草野真一

【解説】

草野真一

天狗と三修禅師

天狗が仏に化けて人をだます話は他にもある。

ただし、ここで仏は京の街中にあらわれている。死人はもちろんケガ人もない。

この話は違う。だまされたために、聖人は杉の梢に縛られ、やがて狂死しているのである。陰惨な話だと言っていいだろう。

聖人と語られている三修禅師は、歴史記録(日本三代実録)にもその名が見える実在の人だ。伊吹山には彼が修行していたと伝えられる岩(行導岩)もある。

五来重はこの話を「行道岩(行導岩)の行をしたものは、ややもすれば高慢な山伏になることを諷刺したものであろうとおもう」と語っている。(『石の宗教』第二章)

山岳信仰と修験道の成立

この物語は、伊吹山のような山には、仏教渡来とは無関係に日本古来の信仰(断じて国家神道ではない)があったことをを示している。ここではそれを魔縁と表現している。

魔縁は、やがて仏教をとりいれ、修験道と呼ばれるようになった。

修験道とは要するに、もともと日本人が持っていた山にたいする信仰(山岳信仰)が、仏教によって理論づけられてできたものだ。

(インドは平原がえんえんと続く国なので日本のような山岳宗教は生まれなかった)

伊吹山は古くから霊山とされた。ヤマトタケル伝説があり、『古事記』にも『日本書紀』にも記載がある。ここが修験の山となるのは自然の流れだった。鎌倉時代には山中に数百の堂房があったという。

生涯に12万体の仏像を彫ったといわれる江戸時代の僧・円空は、伊吹山の太平寺を本拠としていた。ちなみに彼は、まだ蝦夷地と呼ばれていたころ、北海道にわたりアイヌの生活を見ている。

鎌倉新仏教の罪

今は存在しないため修験道はふくまれないことが多いが、鎌倉時代に成立した多くの新宗派を、鎌倉新仏教と呼んでいる。いくつもの宗派があるが、共通項として仏教の難解な教義を簡略化し、大衆のものとしたことがあげられる。

法然や親鸞は南無阿弥陀仏を体系化することで宗派をなした。日蓮は南無妙法蓮華経と説いた。

難解な教学は庶民のものではない。仏教が真に民衆のものとなるにはこの変革が必要だったのだろう。

必要不可欠な変革だった。だが自分は、このせいで仏教が失ってしまったものも大きいと考えている。

仏教には、従来の日本の信仰(のちに国家神道になるそれや、その他の雑多なアニミズム信仰など)が持ち得ていなかった、思想の体系があった。龍樹や提婆の哲学を専門に研究するグループ(三論宗)さえあった。

鎌倉新仏教は、そうした側面――難解な論理を考究する側面を見えにくくすることで成立したのである。法然や親鸞はこれを易行と呼んだ。

本当にすげえのは哲学なんだよ。それを、簡単なもんだと思えるようにしちゃったんだ!

これをこころよく思わない勢力ももちろんあった。この物語は、難解な教理をないがしろにしたらだまされちゃうよ、という苦言である。

フィードバック

上のテキストを公開後、「花看半開」さん(いいハンドルだ)から下記のご意見をいただいた。貴重な意見と思われるので、そのまま公開します。

——————————–

易行道はより多くのひとを拯うような教え(≒私自身さえも拯われる教え)こそがすぐれた教えだという価値観を前提にしているので、限られたひとだけが修められるような高尚な教えこそすぐれた教えだと感じる宗派とは「本当にすげえ」の定義が違います。

また、法然や親鸞の教義の背景には、龍樹の哲学も含まれています。少なくとも著作には龍樹を含むそれまでのテクストの引用部分が複数あります。

仰る通り、それら宗派の伝道の現場で遍く一般に向けて難解な教理が詳らかに説かれることは傾向としてやや少ないかもしれません。教えの難解な部分を理解しなければすくわれないという性質の教えではないからです。

但しそれは、それら宗派における教義や思想体系全体の簡略化や、教義/思想体系を裏打ちしている哲学の失伝を意味しません。

一般向けでなくとも、教えの難解な部分を自ら学びたいと思ったひとに対してはそういう講座も一応開かれていますし、布教伝道をする立場の僧侶は(救済そのものには必須でなくとも、学んでいなければ布教伝道に支障が出てマズいという理由で)基本的には一通り学んでいる(筈)です。

龍樹個人についても、絵像や偈頌などの形で深く敬われています。難解な教理をないがしろにしているかどうか、とは直接関係ないかもしれませんが。

そもそも「魔縁」の話からわざわざ鎌倉仏教を引き合いに出さなければならないような理由があったのでしょうか。

コメント

易行道はより多くのひとを拯うような教え(≒私自身さえも拯われる教え)こそがすぐれた教えだという価値観を前提にしているので、限られたひとだけが修められるような高尚な教えこそすぐれた教えだと感じる宗派とは「本当にすげえ」の定義が違います。

また、法然や親鸞の教義の背景には、龍樹の哲学も含まれています。少なくとも著作には龍樹を含むそれまでのテクストの引用部分が複数あります。

仰る通り、それら宗派の伝道の現場で遍く一般に向けて難解な教理が詳らかに説かれることは傾向としてやや少ないかもしれません。教えの難解な部分を理解しなければすくわれないという性質の教えではないからです。

但しそれは、それら宗派における教義や思想体系全体の簡略化や、教義/思想体系を裏打ちしている哲学の失伝を意味しません。

一般向けでなくとも、教えの難解な部分を自ら学びたいと思ったひとに対してはそういう講座も一応開かれていますし、布教伝道をする立場の僧侶は(救済そのものには必須でなくとも、学んでいなければ布教伝道に支障が出てマズいという理由で)基本的には一通り学んでいる(筈)です。

龍樹個人についても、絵像や偈頌などの形で深く敬われています。難解な教理をないがしろにしているかどうか、とは直接関係ないかもしれませんが。

そもそも「魔縁」の話からわざわざ鎌倉仏教を引き合いに出さなければならないような理由があったのでしょうか。

貴重なご意見ありがとうございます。本サイトはコメントが見にくいので、本文としてとりあげさせていただきました。問題あれば連絡ください。

最後の問いは、たぶん「ない」のだと思います。

「解説」は基本的に書く人のパフォーマンスの場としているので、社会的弱者を貶めたり宗教的政治的主張が濃厚だったりする場合をのぞき、「何を書いてもいい」としています。行き過ぎていることもあるかもしれませんが、そこは「何を書いてもいい」なのでお許しください。こういう場がないと翻訳なんてめんどくさいこと誰もやりません。

以下は個人的意見ですが:

江戸時代には願人坊主といって、相手の宗派によって南無阿弥陀仏といったり南無妙法蓮華経といったりオンアボキャーといったりする乞食坊主が多くあったことが記録に残っています。こういう人がたくさんいなければ広まりませんが、これができるのは鎌倉新仏教があったからです。

この話は、そういう態度をいましめたものと考えています。

浄土教で龍樹を崇拝してるとは知りませんでした。ありがとうございます。