巻27第43話 頼光郎等平季武値産女語 第四十三

今は昔、源朝臣頼光が美濃(岐阜県)守だった頃に、□□郡に出向していた時、夜に侍所に何人も武士達が集まっていて、様々な物語をしていました。

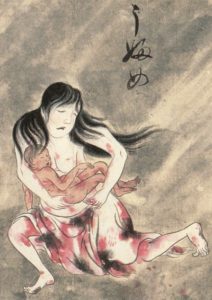

「ここの国の渡(わたり、*1)という所に、産女(うぶめ、*2)がいる。夜になってから渡る人がいると産女は子供を泣かせて、『これを抱け、抱け』と言うそうだ」

その内の人が、「たった今その渡りに行って渡って来る奴はいるか」と言うと、平季武という者が言いました。

「俺なら今すぐにだって行って渡ってやる」

他の連中は言いました。

「千人の軍隊に一人で弓を引いて対峙することはあっても、たった今渡れないことがあるか」

「行って渡って来るなんてたやすいことよ」季武が言うと、まわりの連中は意見を変えて、「お前が並びなき剛の者だろうと渡れっこない」と言い立てました。

季武もそう言い立てられたので、言い争っていると、こうした言い争いをしている十人ばかりが、「口先だけで争っても仕方ないだろうが」と言って、鎧(よろい)・甲(かぶと)・弓・胡録(やなぐい、*3)、それに鞍を置いた駿馬、新作の太刀等をそれぞれ「これを出すぞ」として賭けました。また季武も、「もし渡れなかったらそれ位の物をくれてやろう」と約束してから、季武は、「それは本当だな」と言ったので、こういった連中は、「勿論だ。遅いぞ」と急きたてたので、季武も鎧・甲を着て胡録を背負いました。

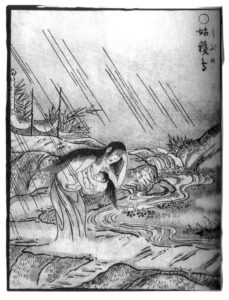

従者達が、「証拠はどうなされるのですか」と訊くので、季武は、「この背負った胡録の上差しの矢を一本、川の向こうに渡った対岸の地面に立てて帰って来よう。朝行って見て来ればいい」と言って出かけました。その後、言い争っていた連中の中で、若くて勇敢な三人が、「季武が川を渡るかどうかを見てやろう」と思って、こっそりと出かけて、季武の馬の後ろを走って行きました。季武はすぐにその渡りに到着しました。

九月下旬の暗い夜のことなので、追いかけて来た三人には季武が川をサブサブと渡る音だけが聞こえてきました。間もなく対岸に辿り着きました。三人は、川の此岸のススキの中に隠れ聞いていたので、季武が彼岸に辿り着いて行縢(むかばき、*4)を打ち叩き、矢を抜いて地面に刺したようで、しばらくしてからまた引き返して川を渡ってこちらへ向かってきました。

川の中くらいで女の声が聞こえ、季武に「これを抱け、抱け」と言い、子供の声がオギャアオギャアと泣いていました。その間に、生臭い臭いが川から三人のいる所まで漂ってきました。三人もいると言うのに、頭の毛が太くなる心地がして、恐ろしさはいいようもありませんでした。ましてや川を渡っている季武のことを思うと、自分の体まで半分くらい死んでしまったような気さえしました。

季武は、「さあ抱いてやろう、こいつめ」と言いました。すると女は、「これだよ、ほら」と言って季武に取らせました。季武は袖の上に受け取ると、また女が追いかけて来て、「さあ、その子を返しておくれ」と言いました。季武は、「もう返してやらん、こいつ」と言って、川から此岸へ上がりました。

さて、季武が館に帰るので、この三人も後を追って馬を走らせて帰りました。季武が馬から下りて館内に入り、この言い争った連中達に向かって、「お前達は散々言ってくれたが、こうして川を渡ってまた帰ってきたぞ、幼児だって取って来た」と言って右の袖を開けてみると、木の葉が少々あるばかりでした。

その後、こうして密かに行って来た三人が、季武が渡っていた様子を語ると、行っていない者達までもが半分くらい死んだような気持ちになりました。さて、約束の通り皆は賭けた物を取り出しましたが、季武は受け取らず、「この程度のことだ。これ位出来ない奴があるものか」と言って、賭けた物を皆に返しました。

これを聞いた人は皆、季武を褒めました。

この産婦と言うのは、「狐が人を騙そうとして化けているのだ」と言う人もいれば、「妊婦が死んで霊になったのだ」と言う人もいると、語り伝えています。

【原文】

【翻訳】 長谷部健太

【校正】 長谷部健太・草野真一

【協力】草野真一

【解説】長谷部健太

後世の「産女(姑獲鳥)」を連想させる妖怪譚。しかし事前に幼児を抱いたらどうなるのかが書かれておらず、こうした説話から徐々に物語として脚色されていったものと思われる。それでも、狐から貰ったものが実は木の葉なのはこの頃から変わらない。

また、境界についての一例でもあって、この世とあの世の境目に人ならざるものが現れると考えられていた。例えば、橋、川、門。巻二十七第三十六話にもあるように、山田も山を切り開いて作られたので、山という他界との境界とされていた。

*1…賀茂郡と可児郡に隣接する亘理郷と見られる。飛騨川と木曽川の合流地。

*2…子を産まないまま死んだ妊婦の妖怪と言われ、子供を抱くと姿を消す、あるいは成仏すると言われている。子供を抱いた人は強力や福を得るとされるが、ここでは子供を返せと言う点が違っている。

*3…矢を入れて背負う道具。

*4…虎などの毛皮で作り、腰につけて前にたらし、腿や袴の前を覆うもの。

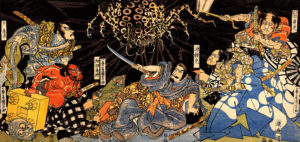

[源頼光]…源(多田)満仲(みつなか)の子。母は源俊の女。帯刀(たてわき)、内蔵頭(くらのかみ)、美濃守、伊予守、東宮大進、同亮、正四位下。治安元年(1021年)七月十九日卒。歌人、武略人に優れた。摂津源氏の祖。丹波国大江山での酒呑童子討伐が有名。「武家の名門、清和源氏」と呼ばれる基を築いた一人。

[平季武]…渡辺綱、平貞道、坂田公時と並ぶ頼光四天王の一人、卜部季武(うらべすえたけ)のこと。

【参考文献】

日本古典文学大系『今昔物語集 四』(岩波書店)

『今昔物語集 本朝世俗篇(下)全現代語訳』(講談社学術文庫)

コメント