巻4第4話 拘拏羅太子抉眼依法力得眼語 第四

今は昔、天竺に阿育王(あそかおう、アショーカ王)という大王がいらっしゃいました。太子が一人あり、名を拘拏羅(くなら)と申しました。形貌は端正であり、心性は正直でした。すべてにおいて人より勝れ、劣ることがありませんでした。父の大王も太子をこよなく愛していました。

この太子は、前の后の子でした。今の后は継母です。今の后は太子の様子を見て、強い愛欲の心を起こしました。この后の名を、帝尸羅叉(たいしらしゃ)といいます。后の思いはつのり、ついに人の見ていない隙に、太子のいらっしゃるところに行き、太子に抱きつき、同衾しようとしました。太子はまったくその心がなかったので、驚いて逃げ去りました。

后は太子に怨みを抱きました。あたりに誰もいない隙を見計らって、大王に告げました。

「太子は、私に思いを寄せています。大王よ、どうかご了察いただき、太子に罰を与えてください」

大王はこれを聞くと、后の讒謀であると見抜きました。大王はひそかに太子を呼んで言いました。

「おまえと后が同宮にあれば、きっと悪いことが起きるだろう。おまえに国を与える。その国に行って住み、私の宣旨にしたがうといい。ただし、宣旨がニセモノである可能性もある。私は宣旨に歯形をつける。それだけがホンモノであると心得よ」

太子は徳叉尸羅国(とくしゃしらこく)という遠い国に送られました。

太子はしばらく徳叉尸羅国に住していましたが、継母の后はこれを知り、気が気ではありません。大王に大量の酒を呑ませ、酔って眠り込んでいる間に、ひそかに歯形をとりました。その後ニセの宣旨を下し、太子のいる徳叉尸羅国に使者を差し向けました。

「すみやかに太子の両眼をえぐりとり、国の外に追い出せ」

使者はかの国に宣旨をとどけました。太子は「両眼をえぐり出し、追い出せ」と書かれた宣旨を見ました。宣旨には大王の歯形がありましたから、疑うことはできません。ひどく歎き悲しみましたが、

「父の宣旨に背くことはできない」

と言い、ただちに旃陀羅(せんだら、アウトカーストの民)を召し、両眼をえぐって捨てました。これを見て、城内の者はみな、悲しみ嘆きました。

その後、太子は王宮を出ました。妻ひとりを連れ、それだけを案内にして、迷い歩きました。ほかには同行する者はありません。父の大王は、このことをまったく知りませんでした。

やがて太子は、どことも知らず、大王の宮に迷い入りました。象の厩(象舎)の人がその姿を見ましたが、女に曳かれた盲人を太子だとは考えませんでした。長い流浪の旅によって、太子の姿かたちはみすぼらしく変わってしまっていましたから、王宮の誰も気づかなかったのです。王宮の者は、そのまま太子を象の厩に宿泊させました。

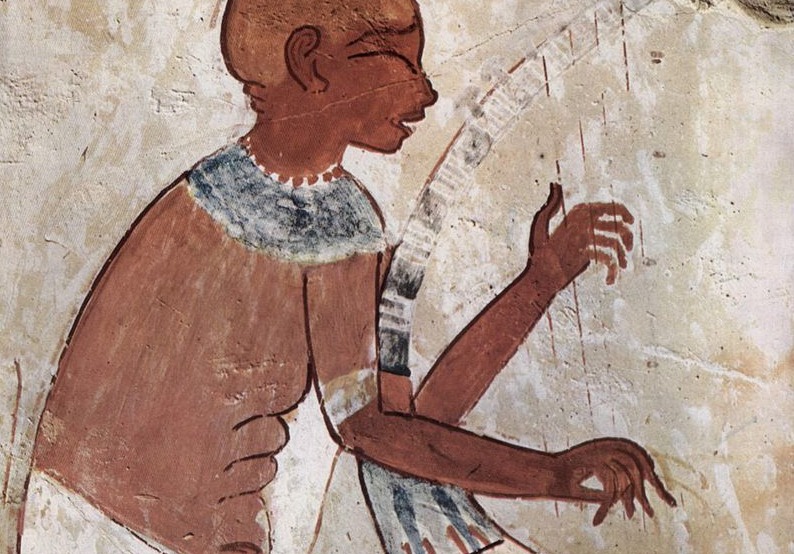

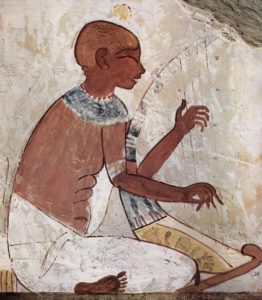

夜になると、太子は琴をひきました。大王は高楼にあって、琴の音をほのかに聞きました。我が子の拘那羅太子の琴に似ています。

使を召して問いました。

「この琴をひいているのは誰だ。どこでひいているのだ」

使が音を追いかけ象の厩に至ってみると、妻をつれた一人の盲人が、琴をひいています。

「おまえは誰だ」

使が問うと、盲人が答えました。

「私は阿育大王の子、拘那羅太子です。徳叉尸羅国にあったとき、父の大王の宣旨によって、両眼をえぐり出し、国外追放になりました。その後、このように迷い歩いています」

使は驚いて、急ぎ還り、これを大王に申し上げました。大王はこれを聞くと、肝を失うほどに驚きました。すぐさま盲人を召し、事の次第を問いました。大王はこれが継母の后の計略だと知ると、すぐさま后に罰を与えようとしました。太子は誠意をこめてこれを制止しました。

大王は哭き悲しみました。

菩提樹のある寺に、一人の羅漢(聖者)がありました。名を窶沙(くしゃ)大羅漢といいます。三明六通明らかであり、仏のように多くの人に幸福をもたらす方でした。

大王はこの羅漢を招き、涙ながらに申しました。

「聖人よ、慈悲をもって我が子・拘那羅太子の眼をもとのようにしてください」

羅漢は答えました。

「私が妙法を説きましょう。国中の人がやってきて聞くでしょう。それぞれの人に器を持たせ、法を聞いて流す尊い涙を、その器で受けさせなさい。涙を集めて眼を洗えば、太子の眼は見えるようになります」

大王は宣旨を下し、国中の人を集めました。遠くの人も、近くの人も、多くの人が雲のように集まりました。

羅漢は十二因縁の法を説きました。集まってきた人は、法を聞き、尊さに涙を流さない者はありませんでした。その涙を器に集めて、金の盤に置いて、羅漢は言いました。

「私が説いた法は、諸仏が至った理である。理がもし真実でなく、誤りならば、ことは成らないだろう。もし真実であるならば、この人々の涙で太子の眼を洗えば、すべてのものを明らかに見ることができる。眼はもとのように見えるようになるだろう」

こう語って涙をもって眼を洗うと、新しく眼が出来て、太子は光を得て、もとのように見ることができるようになりました。大王は、頭を垂れて羅漢を礼拝しました。

王はかぎりなく喜びました。その後、大臣・百官を召し、あるいは官を退け、あるいはおとがめをせず、あるいは流刑や死罪に処しました。

太子が眼をえぐったのは、徳叉尸羅国の外、東南の山の北です。その地には高さ十丈(約30メートル)ほどの卒塔婆(塔、stupa)が建てられています。この率堵婆に祈請すると、盲人の眼はみな明らかになり、見えるようになったと語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】

柴崎陽子

【校正】

柴崎陽子・草野真一

【協力】

草野真一

【解説】

柴崎陽子

拘拏羅とは、美しい瞳を持つといわれるインドの伝説の鳥、クナラよりとった名です。インドの人は、この物語が眼にまつわる物語であることを、この名を聞いただけで了解できるのかもしれません。

太子が后の陰謀から逃れるために赴いた徳叉尸羅国とは、タキシラ(ガンダーラ地方の中心、現在のパキスタン)です。アショーカ王は即位前、この地の太守であったそうです。

数々の壮麗な仏教遺跡があることで知られ、遺跡はユネスコの世界遺産に登録されています。 釈迦を治癒した名医として名高い耆婆(ぎば、ジーヴァカ)はタキシラの出身です。

「象の厩」とは、象が存在せず、したがって戦争に使うこともない国の表現ですね。

釈尊は菩提樹の根元で成道したと伝えられているため、菩提樹は多くの寺院に植えられています。アショーカ王は釈尊成道の国・マガダ国(現在の北インド・ビハール州)から全インドを支配した王ですから、この「菩提樹のある寺」も由緒ある寺だったにちがいありません。

このストーリーは多くの物語の下敷きになりました。能の『弱法師』はこの話をもとにしてつくられたものです。

コメント