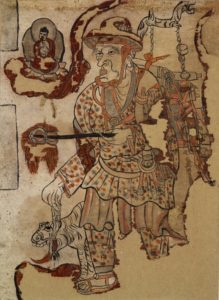

巻6第6話 玄奘三蔵渡天竺伝法帰来語 第六

(③より続く)

その後法師は幾多の貴い地に詣でました。帰国しようとすると、天竺の戒日王(ハルシャ王)は法師に帰依して、様々の財を与えました。その中に鍋がひとつありました。入れた物は取っても尽きず、また、入れた物を口にする者は病にかかりませんでした。古くから伝わる国の宝でしたが、王は法師の徳行を貴び与えたのです。

ハルシャ王 Harshavardhana Circa AD 606-647. AR Drachm (13mm, 2.28 g, 1h). Head left; crescent above / Fan-tailed Garuda standing facing.

帰途、信度河(インダス川)を渡っているとき、川の真ん中で船が傾き、多くの法文(経典)が沈みそうになりました。法師は大願を立てて祈りましたが、その験(しる)しは得られませんでした。

法師は言いました。

「この船が傾くのは、おそらく理由があるのだろう。この船に竜王(水神。中国の信仰とされる)の要する物があるのかもしれない。ならば、それを証してほしい」

すると河の中から翁が出てきて、鍋を乞いました。法師は思いました。

「多くのの法文を沈めるよりは、鍋を与えたほうがよい」

法師が河に鍋を投入れると、船は平安に渡ることができました。

わが国からも何人かの僧が、法師から道を得ました。

この法師を玄奘三蔵といいます。法師が伝えた法相大乗宗の法は、未だ絶えずに盛りであると語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】 西村由紀子

【校正】 西村由紀子・草野真一

【協力】 草野真一

【解説】 西村由紀子

法相宗は、瑜伽宗とも呼ばれ、インドの大乗仏教の流派としておおいに隆盛を誇った。本集巻四にとりあげられている世親や無著はこの宗派が生み出した高僧/思想家である。名前は漢字のほうが通りがいいが、どちらもインド人だ。

ハルシャ王は、仏教発祥の地・北インドに広大な王国を築いた。王は仏教を庇護したが、後継者を残さずに亡くなったため、死後は小国が乱立することになる。これはインドにおける仏教衰退の一因になったといわれる。玄奘がたずねたころ、ハルシャ王の王国は健在であったが、仏教は滅びつつあった。

日本からは道昭ほか数名の僧が唐にわたり、玄奘の弟子となった。帰国後、わが国でも法相宗がひらかれる。興福寺や法隆寺などは法相宗の寺である。行基や良弁など奈良時代を築いた高僧は法相宗に学んだ。

コメント