巻1第26話 歳至百廿始出家人語 第廿六

今は昔、天竺に一人の人がありました。百二十歳になってはじめて道心を発し、仏の御前に詣でて、出家し弟子となりました。この沙門(しゃもん、僧)は新入の弟子ですから、五百の(非常に多くの)先輩弟子は、この沙門を使い走りとしてこき使いました。沙門は年老いていましたので、立っていても苦しく、座っていても苦しいのです。水をくむのにも苦労していました。

沙門は、懊悩し思いました。

「深い山に入って、身を投げよう」

高い峰に登り、ひとり言いました。

「私は戒を破ったわけでもない。『仏に仕えるのが嫌だ』と思ったのでもない。ただ、年老いてしまったために、起居するのも堪えがたく困難になった。だから、身を投げるのだ」

沙門は峰から落ちました。

そのとき、仏はこれをご覧になっていました。慈悲の心で百福荘厳の手をのばし、沙門を受けとめました。さらに、彼を阿難(釈尊の弟子、アーナンダ)に預けて言いました。

「この沙門は、愚痴(おろか)なるが故に身を投げた。すみやかに彼を修行させ、悟りを得させなさい」

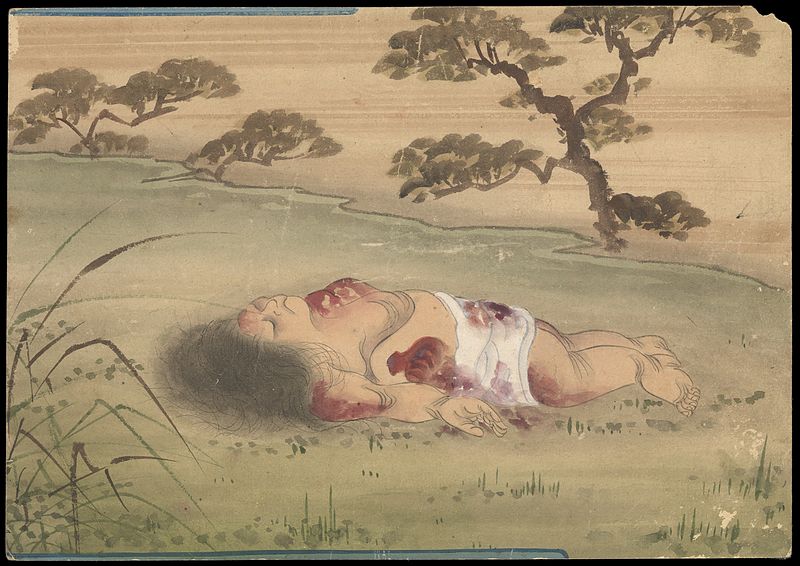

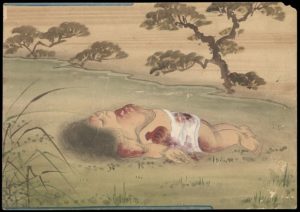

阿難は仏の教えによって、この沙門をつれて歩きました。見ると、形貌端正な若く美しい女に死体が横たわっていました。身体は腐乱していて、大きな虫が、目・口・鼻から出入りしていました。

沙門はこれを見て、阿難に問いました。

「これはなんですか」

阿難尊者はその問いには答えず、ただ歩きました。しばらく行くと、大きな釜を背負って歩く一人の女と会いました。女がしばらく立ち止まっていると、釜に十丈(約30メートル)ほどの猛火がおこりました。女はその釜に入って自分の身を煮ました。頃合いになると釜から出て、自分の肉を食い、また釜を背負って歩いていきました。

驚いたことだと思いながら、さらに歩いていくと、十丈ほどの火の柱が立っていました。近寄って見ると、人の身の形でした。百千万の鉄の觜(くちばし)の虫がつき、これを吸い、食らっていました。

沙門は奇異に思いながら、さらに歩みました。高くはるかな大山がありました。阿難尊者と沙門はこの山に登り、頂に草座を敷いて座りました。

沙門は尊者に問いました。

「先ほど出会ったできごとはなんですか」

尊者は答えて言いました。

「最初に死んで横たわっていた女は、国王の后です。海に落ちて、波に打ち上げられたのです。大虫が這っていたのは、自ら『形貌端正だ』と愛していたため、大虫に生まれ変わって自分の容貌を守っているのです。

次に、釜を背負った女が、自分の身を煮て食べていました。この女は、前生で人の従者として仕えていた女です。主人が沙門に食物を膳(こしら)えて、この女に持たせました。女は道に出ると、これを分けとって、食べてしまいました。沙門は食べ物が分けられているのを見て、女に問いました。

『おまえはこの食物を犯したのではないか』

女は答えました。

『いいえ。もし犯したならば、生々世々わが肉を食べることにします』

女はその罪によって、九十一劫(ごう、劫は途方もなく長い時間を表す単位)の間、自分の肉を食う報いを得たのです。

続いて人の形に燃える火の柱に出会いました。あれは、前生に僧祇の物を盗み、堂寺の灯を滅した者が、無量劫の間、燃えているのです。

われわれが座っている高く大なる山は、おまえが一劫の間、あるときは犬・狐と生まれ、あるときは鵄(とび)・烏(からす)と生まれ、ある時は蚊・虻と生まれた、前世の骸骨が積もってできたものです。無量劫(途方もなく長い劫)の間、四悪趣に堕ち、苦患を受けてつくられる骨はこの比ではありません」

沙門はこれを聞き、諸法の無常を観じて、たちまちに果を証して、羅漢(聖者)となったと語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】

草野真一

【解説】

草野真一

『今昔物語集』よりすこし成立の早い仏教説話集『三宝絵詞(さんぼうえことば)』の序はこの話だという(未確認)。

絶世の美女と名高い小野小町の遺体が腐乱し骨となるさまを描いた「九相図」もこの話に共通する(上図)。龍樹の著といわれる『大智度論』には九相のくわしい解説がある。

なお、仏教はキリスト教のように自死を悪とはしていない。この話では「愚痴だ」といっている。

コメント