巻11第7話 婆羅門僧正為値行基従天竺来朝語 第七

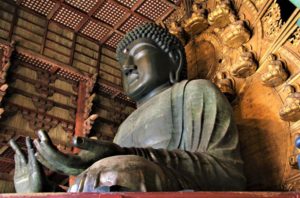

今は昔、聖武天皇が東大寺をつくり、大仏の開眼供養しようとしたとき、行基を講師としようとしました。ところが、行基はこう言いました。

「私は適当ではありません。講師を勤むべき人は外国からやってきます」

行基は講師を迎えるため、天皇に奏上し、百の僧をつれて、みずからは第百となって、治部省玄蕃寮(仏事や僧尼の管理をする役所)の役人とともに、音楽を奏でながら、摂津の国(大阪府)の難波の津(大阪湾)に参りました。

しかし、人はやってきませんでした。行基は、一前(神仏への供物などの単位)の閼伽(あか、仏に供える水)を海の上に浮かべました。閼伽は波のせいで乱れたり壊れたりすることなく、はるかに西を指して行き、見えなくなりました。しばらくすると、小舟に乗った婆羅門僧正がやってきました。閼伽は船の前に浮かんで返ってきました。婆羅門僧正は南天竺の人で、東大寺の供養のためにはるか天竺からやってきたのです。行基は彼の来訪を予知して迎えに出たのです。

婆羅門は船から陸に降り立ち、行基とたがいに手をとって喜びました。

「はるかに天竺から来た人を、日本の人が待っていて、もともと知っていた人のように喜び語らうのは、奇異のことだ」

人々はそう思いました。行基は僧正に歌を贈りました。

霊山の釈迦の御前に契てし真如朽せず相見つるかな

(霊鷲山の釈尊の御前で約束しました。その約束通りに会うことができました)

婆羅門の返歌

迦毘羅衛(かぴらえ、釈尊の生地)に共に契りし甲斐有りて文殊の御貌相見つるかな

(迦毘羅衛で約束した通り、文殊のお顔を見ることができました)

これを聞いて、人々は、行基菩薩は文殊の化身であることを知りました。

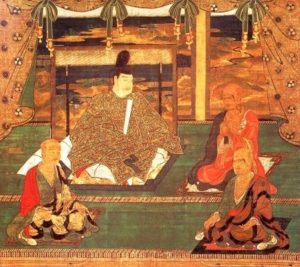

その後、行基は婆羅門とともに天皇に拝しました。天皇はたいへん喜び貴び給いて、この人を講師として、東大寺を供養しました。婆羅門僧正は大安寺の僧となりました。もとは南天竺の迦毘羅衛国の人です(かぴらえこく、解説参照)。

「文殊に会いたい」と祈願していると、貴人が出てきて告げました。

「文殊は震旦の五台山にあります」

これによって天竺から震旦に至り、五台山をたずねたところ、道に一人の老翁があり、告げました。

「文殊は日本国の衆生(人々)を利益するために、彼の国に誕生された」

婆羅門僧正はこれを聞くと、本懐を遂げるため、この国にやってきました。

この国に誕生した文殊とは、行基菩薩のことです。

行基は婆羅門僧正が来ることをあらかじめ知っていて、迎えに出ました。まるで古くから知っていた人のように互いに喜び語り合ったのはそのためです。それを知らぬ凡夫は、疑って不審に思いました。拙いことだ。そう語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】 柴崎陽子

【校正】 柴崎陽子・草野真一

【協力】 草野真一

【解説】 柴崎陽子

東大寺の大仏の開眼供養のために、唐から位の高い僧侶が招聘されました。南インド出身の僧、菩提僊那(ぼだいせんな、ボーディセーナ)です。婆羅門僧正と通称されました。婆羅門とはバラモン、最上カーストです。

大仏殿は二度の火災によってほぼ全焼しており、奈良時代から続くものは大仏の台座にすこし残るのみです。二度の火災の要因は戦火でした。大仏殿は創建時の4分の3の大きさになっているといいます。

迦毘羅衛国(かぴらえこく、カピラヴァストゥ)は釈尊の生地ですが、本文に南天竺とあるのは誤りで、ネパール国境に近い北インドにあったとされます。婆羅門僧正の出身地と混同したものと思われます。

コメント