巻2第17話 迦毗羅城金色長者語 第(十七)

今は昔、天竺の迦毗羅城(かぴらじょう、釈尊の出身地カピラバストゥ)に、長者がありました。その家は大いに富み、はかることもできないほど財宝がありました。その家に一人の男子が生まれました。その児は金色の身体をして、世に比べるものがないほど美しく端正でした。身の光明は、城の内を照らし、すべてが金色に輝きました。父母はこれを見てたいへんに喜び、その児を「金色」と名づけました。

児は成長すると父母に出家を願い出ました。父母はこれを許し、仏の御許に詣で、出家して、羅漢果を得ました(聖者になった)。

ある比丘はこれを見て、仏に問いました。

「金色比丘は、前の世に、どんな福を積んだために、富貴の家に生まれて、身体は金色に輝き、また仏と出会い、出家して、これほど早く道を得ることができたのですか」

仏は比丘に告げました。

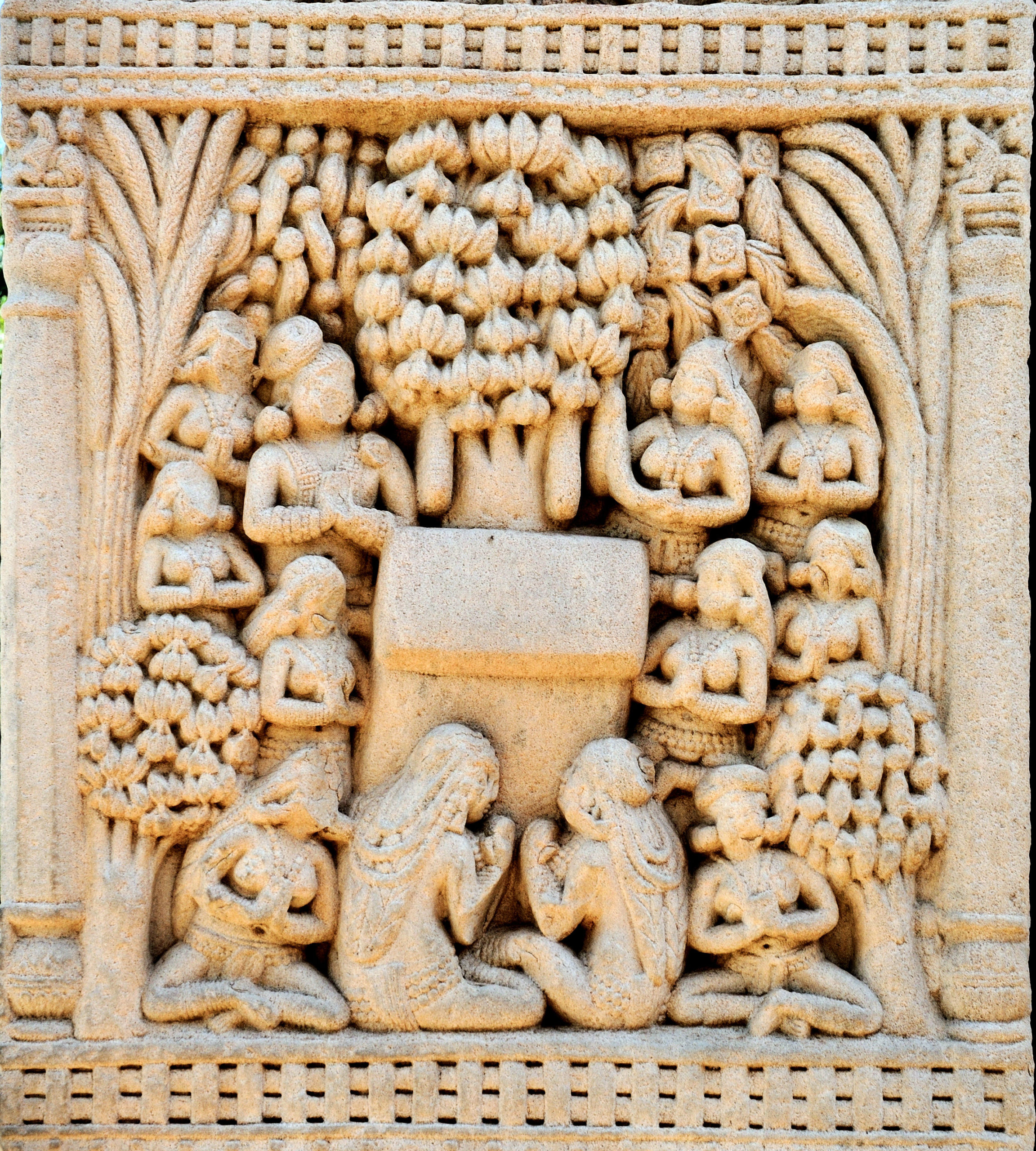

「九十一劫(一劫は宇宙が誕生し消滅する時間)の昔、毗婆尸仏(びばしぶつ、過去七仏)が涅槃に入った後、ひとりの王がいた。槃頭末帝(ばんずまたい)という。この王が仏の舎利(遺骨)をとって、塔を建てた。高さ一由旬(聖王一日の行程)であった。ある人がこれを供養する時、すこし壊れた所を見つけた。この人は塔を修理し、金薄をほどこし、そのうえで願を発して去った。この塔を修治した人が、今の金色である。この功徳によって、以降、九十一劫の間、悪道(地獄餓鬼畜生)に堕ちず、天界または人間界に生まれた。常に身体は金色であり、光を放ち、福貴無量にして、楽を受けた。また、私に出会って出家して、このように道を得たのだ」

塔を修繕する功徳は量り無いものです。瓶沙王(びんしゃおう、ビンビサーラ王)は、昔、迦葉仏(過去七仏)の世に、九万三千の人を使って、塔を修治しました。修治した後、願を発しました。

「我等は来世、常に同じところに生まれよう。命が終わってからは、忉利天(前世の釈尊が修行していた世界)に生まれよう。釈尊が世に出たとき、人間界に下生する」

願のごとく、瓶沙王は九千三百人とともに同じ国に生まれ、ともに仏を詣でました。仏はために説法をして、みな須陀洹果を得た(聖者となった)語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】 草野真一

【解説】 草野真一

塔への信仰はインドの仏教以前の思想にさかのぼる。新しく見積もっても紀元前数世紀。これが日本に入って五重塔となり、卒塔婆(サンスクリットstupaの音訳、塔の意)となった。

コメント