巻26第17話 利仁将軍若時従京敦賀将行五位語 第十七

今は昔、利仁の将軍という人がありました。当時もっとも力をもっている人(藤原基経)に仕えていました。越前国の、有仁という勢いもあり徳もある人の家に聟として入りましたから、結婚した後はかの国に住むことになりました。

ある年、主人(基経)の屋敷で正月祝いがおこなわれました。現在は大響(宴)が終わると、取食(とりばみ)といって、下人など屋敷に仕える者にも食べ物を配るのが普通ですが、当時の大響は侍だけでおこなわれていました。

その中に、関白家に仕えて長い、五位(官位。殿上にあがるのは四位からなので、それより下級の役人)の侍がありました。

大饗のとき、侍たちが飲食していたときのことです。五位は芋粥(高級料理)をすすり、舌鼓を打ちながら言いました。

「ああ、芋粥を飽きるほど食してみたいなあ」

利仁はこれを聞くと、

「大夫殿、芋粥に飽きるということはありませんか」

と問いました。五位は

「飽きませんね」

と答えました。利仁は言いました。

「では、飽きるほど召し上がっていただきましょう」

五位は答えました。

「それはとてもうれしいことですね」

五位は関白家の屋敷の中に部屋をもらって住んでいました。四、五日後、その部屋に利仁がやってきて言いました。

「大夫殿、来てください。東山に、いい湯があるのですよ」

五位は答えました。

「それはよいですね。ちょうど、身体がかゆくて、なかなか寝られなかったのです。でも、私は乗り物を持っていないのです」

利仁は言いました。

「馬をご用意しましょう」

五位はとても喜びました。薄綿の衣を2枚かさね、裾(すそ)のやぶれた青鈍の指貫(さしぬき)をはき、肩の少し落ちた同じ色の狩衣を着て出かけました。下の袴もつけていません。鼻の高い男でしたが、鼻のさきが赤くなり、穴がすこし湿っていました。鼻水をぬぐわないからでしょう。狩衣の後ろは、帯で引っぱられて崩れていますが、それを直そうともしないので、おかしなありさまです。

五位を前に立てて、馬は賀茂川原へと出ていきます。五位の共には、ひとりの小童もありませんでした。利仁の共にも、調度(ちょうど、武具を持つ人)ひとりと、舎人(とねり、馬丁)ひとりがあるだけでした。

やがて、馬は川原を過ぎ、粟田口に至ります。五位が「どこにあるのですか」と問うと、利仁は「もうすこしです」と答えました。やがて山科を過ぎたころ、五位が言いました。

「近いというから来たのに、もう山科も過ぎているではありませんか」

利仁は言いました。

「もうすぐです」

関山を過ぎ、知人のある三井寺(滋賀県大津市)の僧坊にたどりつきました。

五位は思いました。

「湯はここにあるのか。途方もなく遠いな」

僧が「よく来てくれました」と言って接待してくれます。しかし、湯があるようには見えませんでした。

五位はたずねました。

「湯はどこにあるのですか」

利仁は答えました。

「じつは、敦賀(福井県敦賀市。日本海に面している)におつれしようと思っているのです」

五位は言いました。

「とんでもないことをおっしゃる。京でそう聞いていれば、下人などもつけますのに。私は共の者もつれてないのですよ。そんなに遠いところに、どうやって行くというのですか。おそろしいことだ」

利仁は笑いながら言いました。

「私一人がいれば、千人連れているのと同じですよ」

まったくそのとおりです。

食事をとると出発しました。利仁はそこで胡録(ころく、武具)を背負いました。

三津の浜に至ったところで、狐が一匹現れました。利仁はこれを見ると、「ちょうどいい使者が現れた」と言いました。利仁が襲いかかると、狐はなんとか逃げましたが、さらに追い詰められて、とても逃げ切ることができませんでした。利仁は馬の腹の下に入り、狐の後ろ足をつかんで持ち上げました。

利仁の馬は、駿馬には見えませんでしたが、とても速い馬でした。狐をまったく逃がしませんでした。

利仁は捕らえた狐をぶらさげて言いました。

「狐よ、今夜のうちに利仁の敦賀の家に行って、家人に伝えよ。『急に客をつれて帰ることになった。明日の巳の時(午前十時)に、高島のあたりに、馬二頭に鞍を置いて来るように』と。もしこれを伝えずに済むならやってみるがいい。狐は変化の術を体得しているのだろう? かならず今日のうちに行って伝えなさい」

五位はこの様子を見て言いました。

「大した御使いですな」

利仁は答えました。

「見ていてください。行かずにはいられませんよ」

狐はこちらを何度も見返りながら、走り去りました。

その晩は道中で一泊し、翌朝早く出立すると、巳の時ごろ(十時ごろ)二、三十町(2~3㎞)ほど先に、やってくる一団がありました。なんだろうと思って見ていると、利仁が言いました。

「昨日の狐が伝えたのでしょう。家来たちが迎えに来たのですよ」

五位が「まさか」といううちに、一団は近づいてきて、ばらばらと馬から飛び降りました。

「見てください。来ましたよ」

利仁は笑顔を浮かべながら問いました。

「どうした。馬の用意はいいか」

「二頭あります」

家来はほかに食物などをもってきましたから、そのあたりにを腰をおろして食べました。

そのとき、家来たちが言いました。

「ゆうべ、不思議なことがありました」

「なんだ」と問うと、

「夜、戌の時(午後八時ごろ)、奥様が急に胸の痛みを感じられましたので、どういうことかと思っていると、こうおっしゃったのです。

『私は狐です。今日の昼、三津の浜で、ご主人が京より下ったところで出会いました。逃げましたができなくてとらえられてしまいました』

『そのうえで、ご主人はこういいました。「家来たちに伝えよ。急にお客をともなって帰ることになった。明日の巳の刻(午前十時)ごろ、馬二頭に鞍を置いて、高島のあたりまで迎えに来い」と。もし今日のうちに伝えることができなければ、私はひどい目にあいます』

『ご家来の方々、すみやかに出立してください。もし遅れるようなことがあったら、私が痛い目に合わされるのです』

奥様はそういって騒がれましたが、大殿(利仁の父)が『造作もないことだ』とおっしゃって、家来たちを招集しました。すると、奥様はたちどころに回復されました。その後、一番鶏の声とともに参りました」

利仁はこれを聞いてほほえみ、五位に目くばせしました。五位はあきれるばかりでした。

暮れごろ利仁の家につきました。

「それ見ろ。(狐の言うことは)本当だったじゃないか」

家来たちは大騒ぎしています。五位は馬から下りて、家の様子を眺めました。比べるものもないほど裕福です。はじめから着ていた衣二枚の上に、利仁の宿直物(とのいもの、夜着)をつけましたが、それでもひどく寒かったので、長櫃(ながびつ、火鉢)に火を入れてもらい、畳を多くしいてもらいました。菓子や食物など並べているさまはとても豪華でした。「道中、寒かったでしょう」といわれ、綿の入った練色(ねりいろ、黄味がかった白)の厚い衣を三枚、重ねて着せられたときは、とても幸福な気持ちになりました。

夜がふけてから、利仁と五位のところに舅の有仁がやってきて問いました。

「急に京を下っていらっしゃったのは、どうしてだったのですか。しかも、とてもおかしな使者が来た。奥さんはとつぜん病気になったのですよ。心配しました」

利仁はほほえみました。

「(使者の役目ができるか)試してみようと思って言いつけたのですが、じっさいに参り来て、用を伝えたようですね」

舅も笑いました。

「まったく、めったにないことですよ。ところで、使者を通じて一緒にいる方があると言ったのは、ここにいらっしゃる方のことですか」

「そうです。『芋粥を飽きるほど食べてみたい』とおっしゃったので、『そうしてあげましょう』と言って、お連れしたのです」

舅は言いました。

「それはまた、ずいぶんたやすいものをお望みになったものですな」

五位は言いました。

「『東山に湯が涌いているところがあります』と言って、だまして連れてこられたのですよ」

話すうち、さらに夜がふけてきたので、舅は帰っていきました。

五位が寝所に入って寝ようとすると、四、五寸(約150㎝)ほどの綿製の直垂(ひたたれ、武士の装飾)が用意されていました。もともと着ていた薄い綿は着心地が悪く、かゆみを感じるところもあったものですから、すべて脱ぎ捨てて、練色の衣三枚の上に、この直垂を着て寝たときの心地は、それまで感じたことのないものでした。そのために汗をたくさんかいてしまったのですが、気づくとそばに人のいる気配がします。

「誰だ」と問うと、女の声で答えました。

「おみ足をさすってあげなさいと命じられたので、参りました」

とてもかわいらしかったので、抱き寄せて、風が入るところでともに休みました。

聞こえてくる叫び声がこう言っていました。

「下人たちよ、よく聞け。明朝、卯の刻(午前六時ごろ)に、切り口三寸(約90㎜)、長さ五尺(約150㎝)の山芋を、各自一本ずつ持参せよ」

「おかしなことを言うもんだなあ」と思いながら、寝入ってしまいました。

夜明けごろ、庭に筵(むしろ)をひく音がしました。「何をするんだろう」と思い、夜が明けてから蔀(しとみ、引きあげられる戸)をあげて見ると、長筵(ながむしろ)が四、五枚敷いてあります。「何に使うのだろう」と思って見ていると、木のようなものが置かれていきます。その後次々に置かれるのを見れば、じつに切り口三・四寸、長さ五・六尺の芋が置かれていくのです。巳の時(午前十時)ごろには、軒の高さにまで積み上がっていました。昨晩聞こえた叫び声は、「人呼(ひとよび)の岳」という名高い墓(つか)の上に立ち、近隣の下人たちに命じる声だったのです。その声が聞こえた下人たちだけが芋を持ってきただけなのに、これほど多いのです。遠くに住んでいる者をふくめたらどれほどの数になるのか。想像を絶する数になるでしょう。

「とんでもないことだ」と見ていると、五斛納の釜(五石、約9リットル入る釜)を五つか六つほど持ってきて、杭を打って、釜を据えつけました。「何をするんだ」と見ていると、白い布の襖(あお)と呼ばれる服を着て、帯をしめた若々しい下女たちが、白くて新しい桶に水を入れて持ってきます。

「釜に水を入れている。湯を涌かすのか」

水と見えたのは味煎(みせん、甘い味の汁。貴重だった)でした。また、十余人の若い男たちが、たもとから薄くて長い刀を出して、芋の皮をむきつつ撫で切りにしていきます。

「ああ、芋粥をつくっているのだ」

そう思うと、食べたいという気もおこりません。うんざりしてしまいました。

やがて、「芋粥ができました」という声が聞こえます。持ってこさせると、大きな土器で、銀の提(ひさげ、酒器)の一斗(約八リットル)も入るものに、三、四杯も汲み入れて持ってきました。とても箸をつける気にはなりません。「もう満腹です」というと、みながどっと笑いました。「客人のおかげで、みんなが芋粥を食べられます」などと言っています。

そのとき、向いの家の軒に、狐がいるのを利仁が見つけました。

「見てください。昨日の狐が来ていますよ」

さらに命じました。

「芋粥はあれに食わせなさい」

狐は食べ終わると去っていきました。

五位は一か月ほど滞在しましたが、すべてが楽しいことばかりでした。

参内するときに着る仮納(けおさめ)の装束がたくさん渡されました。また、綾・絹・綿などの織物が、いくつも行李に入れて手渡されました。あの夜着ももちろん渡されました。これらは馬に鞍を置いたもの、さらには牛に乗せて渡されましたから、京に帰るときには、五位はたいへんに富んでいました。

長年つとめあげて、人から一目置かれているような者は、自然にこういうこともあるものだと伝えられています。

【原文】

【翻訳】

草野真一

【解説】

草野真一

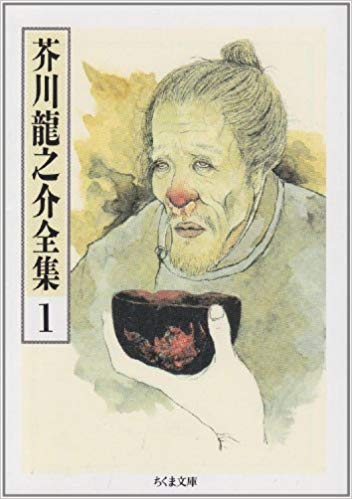

芥川龍之介の『芋粥』の元話となったストーリーである。

『芋粥』はこの話で「五位」と官位で呼ばれている男を「名前も記載されないほど軽んじられている男」として着目し、主人公に抜擢して大成功を収めている。

原話を読むとわかるが、五位の名前が記載されていないのは彼を軽んじているからではない。この話の主人公が利仁であり、そちらに注目させるためだ。

逆に言うと、この話から五位を主人公に持ってきた芥川の着眼はすごい。

それと。

これ、うまい飯といい女をご馳走になるツイてる男の話だ。つまりわれわれは100年以上、芥川にダマされてるってことさ。

奥さんが狐の言葉をしゃべるのは、いわゆる狐つきである。

コメント