巻25第6話 春宮大進源頼光朝臣射狐語 第六

今は昔、三条天皇が皇太子であられた頃のことです。

東三条殿(母方の祖父・藤原兼家の邸宅)においでになったとき、その寝殿の南面を春宮(とうぐう・皇太子)が歩いて行かれたところ、西の透渡殿(すきわたどの・渡り廊下)に殿上人が二、三人ほど伺候していました。

そのとき、東南にある御堂の西の軒に狐が一匹あらわれ、丸くなって寝ているのが見えました。

源頼光朝臣(みなもとのよりみつのあそん)は当時、春宮大進(とうぐうだいしん・東宮坊の三等官)としてお仕えしていましたが、これは多田満仲入道(ただのみつなかにゅうどう)の子で非常にすぐれた武人だったので、朝廷でもその方面でお使いになり、世間からも恐れられていました。

この頼光がこのとき伺候していたので、春宮がこれに御弓と蟇目(ひきめ)の矢をお与えになり、「あの東南の軒にいる狐を射よ」と仰せられました。

頼光が申し上げるには、「堅くご辞退申し上げます。他の者であれば、射[はず]しましても、別にどうということはございません。この頼光が射[はず]したとなれば、この上ない恥辱でございましょう。さりとて、射当てるということも思いもよりませぬ。まだ若うございましたころには、時に鹿などに出会い、はかばかしくとは申せぬまでも射たことはございますが、今は絶えて左様なこともいたしませんので、かような当て物などは、今ではどこに矢が飛んでゆくかも分からぬほどでございます」と申しながら、心の中で、「こうやって、しばらく射るのを控え、こんなことを申しているうちに、狐が逃げて行くだろう」と思っていましたが、憎らしいことに、この狐、西向きに臥してよく眠り、逃げようともしません。

けれども、「本気に射よ」とお責めになるので、頼光はご辞退申すこともできなくなり、御弓を取り、蟇目の矢をつがえて、また申し上げました。

「弓に力さえありますれば、射当ててもご覧に入れましょうが、かように遠い的には蟇目は重うございます。征矢(そや)でなら射ることができますが、蟇目ではどうにも射つけることができなかろうと存じます。矢が途中で落ちてしまうようでは、射[はず]しますよりもかえって物笑いの種になることでございましょう。はて、なんといたしたものでございましょうか」と。

こう言って、紐をつけたまま上衣の袖をまくり、弓の先端を少し下に向け、矢柄の限り引き絞って、ひょうと放ちます。

暗くて矢の行き先も見えないと思った瞬間、みごと狐の胸に命中しました。

狐は頭をのけぞらせ、ころげ回って、まっさかさまに池へ落ち込みます。

「力の弱い御弓に重い蟇目をつがえて射れば、どんなに強い弓を射る者でも命中はおろか、矢は途中で落ちるはずだ。それなのに、この狐を射落としたとは驚くべきことだ」と春宮をはじめ、そばに控えていた殿上人たちは皆、感嘆しました。

狐は池に落ちて死んでしまったので、すぐ人をやって取り捨てさせました。

この後、春宮は感嘆のあまり、さっそく主馬署(しゅめのつかさ・東宮関係の馬や馬具を扱う役所)の御馬を引き出させて頼光にお与えになりました。

頼光は庭に降りて御馬をいただき、礼拝して御殿に上がりました。

そのあとで、「これは頼光が射た矢ではございません。我が一門の名をはずかしめまいとして、源氏の守護神(石清水八幡宮)が助けて射させてくださったものでございます」と申して退出しました。

そののち、頼光は親しい兄弟や親族に会っても、「決して私が射た矢ではありません。すべて神仏のお力によるものです」と言いました。

また、世間にもこのことが伝わり、たいそう頼光を褒め称えた、とこう語り伝えているということです。

【原文】

【翻訳】 柳瀬照美

【校正】 柳瀬照美・草野真一

【協力】 草野真一

【解説】 柳瀬照美

この物語について

蟇目の矢は、射ると音の出る鏑矢で、戦の始まりの合図や魔除けに用いられ、矢じりをつけていない。これは、犬追物や笠懸などで射るものに傷をつけないためにも使用した。

征矢は、矢じりのついた戦闘で用いる矢である。

つまり、蟇目の矢で遠く離れた堂上の狐を射落とすのは当時の人としてありえないことで、ましてや皇族の用いる弱い弓を使うため、東宮は無茶なことを命じたというわけ。

しかし貴人の命に背くことはできず、頼光はその難事をやってのけ、それを誇るわけでもなく、謙虚であったので、世の人びとは絶妙な弓技と共にますます褒め称えたという話。

三条天皇が東宮として立太子し、頼光が東宮権大進になったのは、寛和2年(986)7月のことであるから、本話の出来事はそれ以後のことだと思われる。

右大臣の藤原兼家は花山天皇を退位させ、娘・詮子が円融天皇との間にもうけた外孫の一条天皇を即位させた。このとき、もう一人の娘・超子が冷泉天皇との間に産んだ居貞親王(のちの三条天皇)を東宮に擁立した。

しかし兼家は、花山天皇退位事件から四年後に死去。次に政権を握った道長は、娘・彰子が産んだ自身の外孫・敦成親王を天皇としたかったため、三条天皇とはさまざまな軋轢を生んだ。

三条天皇は眼病の悪化から退位するが、譲位の条件として、自分と娍子(藤原済時の娘)の皇子・敦明親王を一条天皇の東宮とすることを願った。しかし三条上皇は一年で亡くなり、後ろ盾を失った敦明親王は東宮を辞退したので、道長は、親王を太上天皇に準じて、小一条院の称号を与えて優遇した。

頼光は道長に奉仕しながら、この三条天皇に東宮の頃から仕えた。

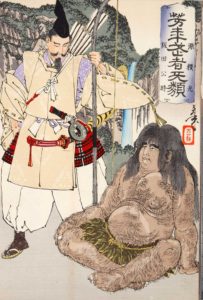

源頼光の伝説と実像

初期の清和源氏の中で、讒言と謀略でのし上がった祖父・基経、父・満仲。武力でもってその存在を示した弟たち、頼親・頼信。彼らと違って、郎等を持ち、武力を保持しながら、頼光は戦場に立つことなく、受領として生涯を終えた。

文武二道が国家を支える技芸であるというのは、古代中国以来の文武観であり、頼光の弟・頼信が平忠常の乱を平定したのち、源氏の氏神・石清水八幡宮に捧げた願文の中で、「文武の二道は朝家(ちょうか・国家と天皇)の支えである」と語り、武芸をもって国家(天皇)を支えてきたのは我ら源氏である、と自負している。

謀略の暗さと戦の血生臭さと無縁であり、後世の公家社会から憧憬された一条朝に生き、「天下の逸物」として優れた武士の一人として父や弟たちと共に名を挙げられた頼光は、伝説の人物となりやすかったのかもしれない。

また、代表的な勇者となったのは、頼光が魔物を祓う「雷公」と同じ音だということや大内守護として摂津源氏が王権を穢れや魔物から護る存在であったことも理由としてあげられている。

承久の乱の後に原型が成立された『保元物語』には、「頼光が四天王と称された郎等たちを率いて、朝廷を守った」という記述があり、時を経るに従って、一条朝の王権の守護者の代表としてみなされていくのだった。

鎌倉時代に成立した『古今著聞集』には、頼光を逆恨みした鬼同丸を討ち果たした話が収められ、『源平盛衰記』には、四天王の一人・渡辺綱が頼光から預かった名刀「鬚切」という太刀で鬼女の腕を取った話、また、名刀「膝丸」によって頼光が土蜘蛛を退治した話もある。

清和源氏の嫡流が絶え、傍流であった足利氏が征夷大将軍となった室町時代、庶民的な短編物語の『御伽草子』に収められた大江山の鬼を討伐した『酒呑童子』。

頼光と坂田金時・渡辺綱・卜部季武・碓井貞光の四天王、そして藤原保昌の六人が大江山に棲んで人に害なす酒呑童子を神仏の助けを借りて退治する物語。これが人々の中で勇者として形成された頼光像である。

酒呑童子と土蜘蛛退治の話は能の演目となり、大江山の鬼退治は室町時代の人びとだけでなく、江戸時代の享保の頃、『御伽文庫』の名で刊行された『御伽草子』でさらに多くの人びとに慣れ親しまれた。

さて、この頼光の実像はというと、分かっていることは少ない。

生年は天暦2年(948)と天暦8年(954)と2説ある。源満仲の長男で、母は有能な文官の源俊の娘。

東宮権大進、東宮亮、内蔵頭。備前守、美濃守、但馬守、伊予守、摂津守を歴任し、宮城と天皇を守護する大内守護に任じられる。最終官位は、正四位下。

頼光は道長所有の荘園が多くある重要な土地に受領として任じられている。

東海道の要地・美濃国には長保3年(1001)と長和2年(1013)の二度、国司となっており、一度目の長保3年のときは春宮大進との兼任で、ちょうど隣国の尾張の国司となっていた大江匡衡と書簡を交わしている。匡衡の妻・赤染衛門は、頼光の家に泊まった際、雨に降られたことを壁に書きつけたとして、「草まくら露をたにこそ思ひしか たかふるやとそ雨もとまらぬ」と和歌に詠んだ。

また、頼光は、寛仁2年(1018)に再建された藤原道長の土御門邸に大量の調度品を献上して世間を驚かせた。摂津国多田の庄を父・満仲から相続していたが、これは主に受領として蓄えた富によるものと思われる。

晩年、娘婿に道長の異母兄・道綱を迎えた。

没年は、治安元年(1021)。

ぬえ退治伝説を持ち、平氏全盛のとき、以仁王を奉じて挙兵。宇治に戦って敗死した源頼政(みなもとのよりまさ)は、頼光の孫・頼綱の末裔である。

彼は摂津の渡辺の津を本拠とした渡辺党を配下としていた。渡辺党は頼光の四天王の一人・渡辺綱の子孫である。

『酒呑童子』で頼光の四天王と言われた四人のうち、渡辺綱は『今昔物語集』に出て来ない。登場するのは、鎌倉時代の説話集からである。

『今昔物語集』に描かれる郎等は、平貞道・平季武・□□公時の三人である。

公時については、『御伽草子』から、これまで「坂田金時」とされていたけれど、近年の研究から、名随身を輩出する氏族の一人、下毛野公時(しもつけのきんとき)ではないかと言われている。

頼光とその弟たちは、朝廷で官職に就きながら、摂関家を私君とすることで、その随身である近衛府の官人を郎等とした。

さらに、頼光の父・満仲と叔父の満正・満季が武蔵守を務め、また満仲は常陸介に任じられるなど、清和源氏は東国に地盤を持っていたので、この地縁によって郎等となった者もいるだろう。

そして満仲は、摂津の渡辺津を本拠とした嵯峨源氏と姻戚関係にあり、坂上田村麻呂の子孫・藤原利仁の子孫も郎等としていたので、多田の庄を継いだ頼光は父の郎等たちの縁者もまた自らの郎等としたことはありえる。

このような出自の郎等たちの代表者が、後世に四天王と呼ばれた者たちであったと考えられる。

〈『今昔物語集』関連説話〉

源満仲:巻19「摂津守源満仲出家する語第四」

源頼親:巻25「源頼親の朝臣清原□□を罸た令むる語第八」

源頼信:巻25「源頼信の朝臣平忠恒を責むる語第九」「頼信の言に依りて平貞道人の頭を切る語第十」「藤原親孝盗人の為に質に捕へられ頼信の言に依りて免す語第十一」「源頼信の朝臣の男頼義馬盗人を射殺す語第十二」

郎等(平貞道、平季武・金時):巻28「頼光の郎等共紫野に物を見る語第二」

平貞道:巻25「頼信の言に依りて平貞道人の頭を切る語第十」、巻29「袴垂関山に於いて虚死をして人を殺す語第十九」

平季武:巻27「頼光の郎等平季武産女に値ふ語第四十三」

金時(公時):巻19「下野の公助父敦行の為に打たれて逃げざる語第二十六」、巻20「下毛野敦行く我が門従り死人を出だす語第四十四」、巻23「兼時敦行競馬の勝負の語第二十六」、巻28「越前守為盛に付く六衛府の官人の語第五」

大江匡衡:巻24「大江匡衡和琴を和歌に読む語第五十二」

赤染衛門:巻24「大江匡衡の妻赤染和歌を読む語第五十一」

【参考文献】

小学館 日本古典文学全集23『今昔物語集三』

『源満仲・頼光―殺生放逸 朝家の守護―』元木泰雄著、ミネルヴァ書房

『源頼光』朧谷寿著、吉川弘文館

『天皇家と多田源氏』奥富敬之著、三一書房

『源氏と坂東武士』野口実著、吉川弘文館

コメント