巻11第30話 天智天皇御子始笠置寺語 第三十

今は昔、天智天皇の御代、皇子(大友御子、のちの弘文天皇)がありました。智恵ぶかく、才賢い人でした。文の道を好みました。漢詩と賦をつくることは、この皇子からこの国に広まったとされています。また、狩りを好み、猪鹿を殺す事を朝暮の仕事としていました。常に弓箭(弓矢)を帯し、軍を引きつれて、山をとりかこみ、獣を狩らせていました。

ある日、山城の国相楽の郡賀茂の郷(京都府相楽郡加茂町)の東にある山辺を狩り行くとき、山の斜面に登った鹿を、駿馬に乗って追いかけていきました。鹿は東に向かって逃げていったので、自分は鐙を踏んで馬を走らせ、弓を引くと、鹿はにわかに消えました。倒れたのだろう、と考えましたが、鹿の姿はありません。

「崖があるのだ。落ちたにちがいない」

弓を投げ棄て、手縄を引きましたが、走って勢いづいた馬ですから、容易には止められません。たしかに鹿は高い崖から落下していました。御子の乗馬も鹿と同じように崖を落ちていくところでしたが、四つの足を同じ所に踏んばって、崖から少し飛び出た岩の突端に立ちました。ひき返そうにも、馬を返す所もありません。馬から降りようとしても、鐙の下は遥かな谷ですから、降りるところもありません。馬が少しでも動けば、崖から落ちてしまいます。谷を見下ろすと、十余丈(30メートル以上)ほどはあります。めまいがして谷底も見えず、方角もわかりません。動転して心は騒ぎ、今、馬とともに死のうとしていました。

皇子は歎いて言いました。

「もしあるならば、山神よ、我が命を助け給え。そうすれば、この岩のそばに弥勒の像を刻み奉る」

その験があったのでしょうか、馬は後ずさりして、広所に立ちました。皇子は馬から降り、泣く泣く伏し拝み、後で来るときのしるしとするために、着ていた藺笠を脱ぎ、置いて帰りました。

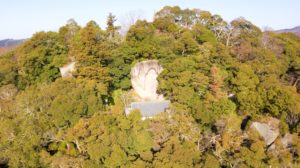

その後、一両日を経て、笠を置いた場所をたずねました。山の頂から降り、山腹を廻りこんで麓につきました。上を眺めてみれば、目もとどかず雲を見るようでした。皇子は思い煩いながら山の腹をめざしましたが、そこに弥勒の像を彫り奉ることはどうしてもできませんでした。

そのとき、天人がこれをあわれみ助けて、たちまちに仏を刻み彫り奉りました。にわかに黒い雲がおおい、暗い夜のようになりました。その暗い中に、小石が大量に飛び散る音が聞こえました。しばらくして、雲が去り霞が晴れて、明るくなりました。そのときに皇子が、仰いで岩の上を見ると、姿も鮮やかな弥勒の像が彫ってありました。皇子はこれをごらんになり、泣く泣く恭敬礼拝して帰りました。

それから、ここを笠置寺と呼ぶようになりました。笠をしるしに置いたので、本来は「かさおき」と呼ぶべきですが、やわらかく「かさぎ」と呼んでいます。今のような世の末においては希有の仏です。世の人はもっぱらに崇敬すべきです。この寺に歩を運び、首を垂れて拝んだ人は、必ず兜率天の内院に生まれ、弥勒の出世に会う種を植えることができるでしょう。

人は言います。

「この寺は、弥勒を彫り顕して後しばらくして、良弁僧正が見つけて本尊とし、修行をはじめた」

それより、堂を造り、房舎をいくつもつくって、僧たちが多く住んで修行するようになったと語り伝えられています。

【原文】

【翻訳】 柴崎陽子

【校正】 柴崎陽子・草野真一

コメント